アフィリエイト広告を利用しています。

お台場

お台場こんにちは!お台場です。

今回は「ケアマネジャーにむかついた私の体験」を解説します。

日々の介護、お互いお疲れ様です。介護を続けていると、支援してくれるはずのケアマネに対して「むかつく!」と感じてしまう瞬間がありますよね?私はあります。

私は在宅介護8年間で、3人のケアマネを経験しました。といっても、自分から積極的に替えたわけではありません。ケアマネの在籍している居宅介護支援事業所が閉鎖されるといった事情で、自然と担当が変わっていったのです。

結果的に3人のケアマネと向き合う中で、それぞれの個性や対応の違いに触れ、正直「むかつく」と感じた場面も多々ありました。そして、ケアマネ個人の資質だけでなく、制度的な立場や仕組みもイライラの背景にあることが分かってきました。

この記事では、私が経験した3人のケアマネとのやり取りを振り返りつつ、「なぜむかつくと感じるのか」「どう向き合えばいいのか」を、介護者目線でまとめていきます。

- ケアマネにイライラしている最中の方

- ケアマネとどう付き合えばいいか悩んでいる方

- ケアマネを変更したいが踏み切れず葛藤中の方

- 「むかつくのは自然なこと」と分かり、気持ちが楽になります。

- 私の体験談を通じて客観的に見直すヒントが得られます。

- 制度的な背景などを知り、自分に合う選択肢を整理できる。

ケアマネという制度的な立場と現実

給料は介護保険から支払われている

ケアマネの給料は、介護保険制度から事務所に支払われています。他の介護サービスは利用に応じた負担額を利用者や家族が支払いますが、ケアマネの自己負担は一切ありません。

また、ケアマネ本人の給料は「事務所の給与体系」によるため、担当する利用者が増えても給料が直接上がるわけではありません。

1人で35〜40人を担当する仕組み

制度上、ケアマネ1人が担当できるのは 原則35人まで、条件を満たせば最大40人までです。

利用者が少ないと事務所の収入も減るため、事務所としては「できるだけ上限まで担当してほしい」という圧力が働きがち。

その結果、ケアマネは日々時間に追われ、どうしても杓子定規な対応になりやすいのが現実です。

制度の理念と現実の生活のギャップ

介護保険法では「要介護度の改善」、「自立支援」が理念として掲げられています。

しかし、家族としては「もう高齢だから現状維持で十分、これ以上悪化しなければいい」という気持ちが強いものです。

ケアマネが理念を優先しすぎると、利用者家族との間にギャップが生まれ、イライラにつながってしまいます。

初対面で気が合う確率はどれくらい?

心理学の研究によると、初対面で本当に気が合うと感じるのは全体の2〜3割程度にすぎません。

5割くらいは「可もなく不可もなく」で、残りの2割は「どうしても合わない」と感じるそうです。

つまり、ケアマネと出会った時に「この人とは合わない」「むかつく」と感じてしまうのは珍しいことではなく、むしろ自然なこと。性格や価値観の違いも相性に大きく影響しているのです。

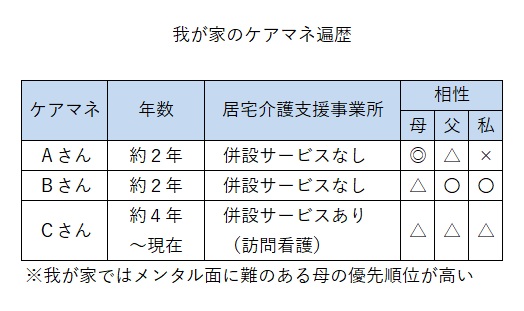

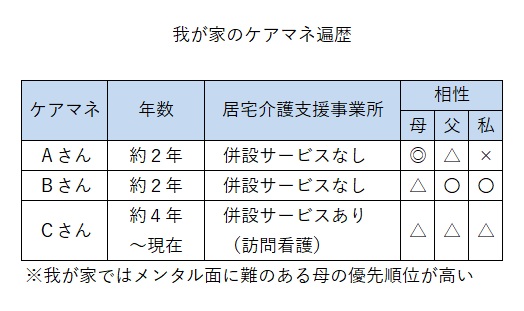

我が家の歴代ケアマネ

我が家ではこれまで計3人のケアマネが担当されてきました。不満等による交代ではなく、在籍している居宅介護支援事業所が閉鎖になった為の交代でした。

3人全員女性でケアマネの業務を皆さんしっかりとやって下さり、本当に助かりました。また、交代の際は後任のケアマネを見付けて下さり、滞りなく引継ぎされました。

それぞれ皆さん個性が違いますので、私の経験談を述べたいと思います。

ケアマネA|母のお気に入り、私は最悪

私が介護を始めた当初の担当がAさん。ヘルパー経験もありましたが、ケアマネ経験の浅い方。そんなAさんを母はとても気に入っていましたが、私はどうしても相性が合いませんでした。

良かった点

- キーボックスやノートを積極的に購入してきてくれて助かった。

- 元々母のケアマネで、父が要介護となった際も併せて担当頂いた点は有難かった。

- 事務的ではなく、大きな声と積極的な会話で耳の遠い母と非常に打ち解けていた。

- 介護保険制度の趣旨(自立支援)に忠実で一生懸命。

- ショートステイを勧めるなど、介護者である私の負担を気遣う面もあった。

イライラした点

丁寧過ぎる

- 伝えたい事を母→父→私と、同じ事を大声で何度も言われ非常に辛かった。耳の遠い母に大声で説明するのは分かるが、同じ調子で父、私にも繰り返されると「何回同じことを聞かされるんだ!」とイライラ。言っても治らなかった(笑)

- 会話や電話が丁寧すぎ、前置きが長く、イライラする事が多かった。毎月の訪問時も話が長く30分位かかっていた。

我々とのギャップ

- 自立支援をモットーに要介護度改善に一生懸命。おのずと担当者会議が多くなり、大人数が家に集まる為、こちらは疲労困憊。当時はコロナ禍前で、10人以上集まる時もありました。私や両親は現状維持を望んでおり、そこのギャップにも困惑。これ以上、余計な負担を増やさないでくれと思っていた。

- 両親と私はショートステイを望んでおらず、どこか場当たりで一方通行、ケアの押し売り感があった。

経験不足

- ケアマネ経験が浅く、知識をひけらかす場面が見受けられた。担当者会議ではリーダーシップを誇示し、目立つのが好きなんだなと冷めた。

やった&やれば良かった点

- 毎月の訪問や担当者会議が長くなりがちなので、短めにとお願いした。

- 母が非常に気に入っており、私にとって嫌な事をだいぶ我慢してしまった。母の気持ちを尊重しつつ、自分がストレスを感じた時点で早めに伝える必要があった。

- 人の言動を治す事は難しいと痛感。自分を守る行動として「父母と同じ事言われるとこちらも疲れてしまいます。ちゃんと私は聞こえていますので。」と気持ちを正直に言ったことがあったが、繰り返された。繰り返されても毎回これを言えば良かったが、月1回の訪問時は早く帰って欲しくて我慢する事が多かった。

ケアマネB|大人しく優しいが頼りない

全体的に大人しく両親の心を掴むまでは至らなかった。楽なことが多く、私との相性も良かったのではと思う。

良かった点

- 控えめで穏やかな人柄に安心感があった。

- 市区町村から介護用消耗品の補助がある事を教えて頂き、手続きもやって頂いた。金銭面でも大変助かった。

- 無駄のない会話や電話で私は大変楽だった。

- 交代の際、父利用の訪問看護事業所に在籍のケアマネを後任に選んで下さり非常に助かった。

イライラした点

- ケアマネBは特になし

- 介護用消耗品の補助を教えてくれなかったケアマネAに後からイライラ(笑)

やった&やれば良かった点

- 今考えると、悩んでいた早期退職のことなどへ意見を聞いてみたかった。

ケアマネC|行動力あるが否定的な発言

どこかよそよそしさ、事務的な会話で母の心は掴めていない。私との相性も普通。

良かった点

- 相談すれば行動が早く、制度的な知識もある

- 父利用の訪問看護事業所に在籍のケアマネだった為、体調の情報共有等スムーズ。

- 父の臨終までの体調変化に合わせて、サービス内容や福祉用具の変更を適宜してくれた。

イライラした点

- 相談すると必ず「否定」から入る言い方、返答がテンプレ的で、こちらの考えを理解していないと感じる。

- 早期退職を相談した際も一般論で返され、気持ちがすれ違った。自分で悩み、考え抜いた上で相談していることを知って欲しい。

- 私の悩みに対し、杓子定規的な発言をされた時は悲しかった。後日相談した際もまた言われるのではと疑心暗鬼、ナーバスになってしまった。

やった&やれば良かった点

- 相談を一般論で返された際、「それを考えた上での相談です。」と自分を守る発言をすれば良かった。こちらもまさか一般論が返ってくると思っておらず、正直面食らってしまった。

- 「もし早期退職をした場合、訪問サービスに変化はありますか?」と仮定で聞けば、一般論ではなく具体的な答えが返ってきた。こういうタイプには、質問の角度を変えることが大切だと学んだ。

3人経験して学んだこと

- ケアマネにはそれぞれ個性や強み・弱みがあり、完璧な人はいない。

- 利用者本人とケアマネの相性だけでなく、介護を担う家族との相性も重要

- 制度の理念と現実の生活にはギャップがあり、介護者の気持ちを尊重しているかどうかが満足度を左右する。

- ケアマネの変更は珍しいことではなく、介護者が安心できる人を選ぶことも大切な選択肢だが、その手続きや新しいケアマネに慣れる時間を考えると、我慢してしまう自分がいた。

- イライラの原因である相手の言動を変えたいと思うと、こちらの言動も怒りがちになるが、自分の心を守る観点であれば冷静に発言できる。

まとめ|むかつきも「経験」になる

3人のケアマネと向き合ってきた経験から言えるのは、イライラも時には避けられないということです。むしろ、ケアマネにむかつくことは自然なことであり、誰にでも起こり得ます。

その体験を通じて「自分にとってどんなケアマネが合うのか」「どんな関係性が安心できるのか」が見えてきます。

さらに、ケアマネの個性や発言のクセを知り、ある程度受け入れることも大切だと感じました。

制度上は「担当ケアマネを替えること」も可能ですが、実際には介護者は日々の対応で手一杯で、そのハードルは高いのが現実です。

「制度はあっても、なかなか使えない」「替えたい気持ちはあるけど踏み切れない」という悩みや葛藤を抱えながら向き合っているのが、多くの介護者の本音だと思います。

私自身も、色んな不満に対して 我慢したり、個性や発言のクセを理解して受け入れることで、何とか介護生活を続けてきました。

我慢・受け入れ・防御・変更のバランスを上手く使い分けて、介護の荒波が過ぎるまでお互い無理せず行きましょう。

ケアマネにむかつく気持ちは、決してあなただけではありません。この記事が、同じように悩む方の参考になれば幸いです。

在宅介護にまつわる人間関係あるあるを知りたい方は、こちらの連載記事がおすすめです。大変な介護に追い打ちをかける人間関係の悩み。共感で癒さる方もいらっしゃると思い整理しました。

- ・悩み1|親

- ・悩み2|兄弟

- ・悩み3|ケアマネ

- ・悩み4|ヘルパー

防犯、お漏らし、食事など在宅介護の対策を知りたい方は、こちらの連載記事がおすすめです。あると助かる便利グッズも多数紹介!

- ・対策1|防犯

- ・対策2|粗相

- ・対策3|粗相

- ・対策4|食事

- ・対策5|食事

- ・対策6|食事

- ・対策7|生活

-

自宅介護に必要なものは?介護者が助かる便利グッズ集(作成中!)