アフィリエイト広告を利用しています。

お台場

お台場こんにちは!お台場です。

40代になると気になってくるのが親の介護。しかも介護は突然始まります。

私の場合、自宅で母を介護していた父が突然入院し、同居の私に回ってきた感じです。40代後半の時でした。

初めて「要介護認定の申請」をする時、多くの方が「何を準備すればいいの?」、「手続きで抜け漏れがあったらどうしよう」と不安になるものです。

私自身も必要なものを探して揃えるだけで、時間も気持ちも消耗し疲れてしまったのを覚えています。

この記事では、要介護認定の申請に必要なものを分かりやすく整理し、チェックリストのように確認できる形でまとめました。

申請の流れや注意点もあわせて解説しているので、「これで大丈夫」と安心して準備を進められるはずです。

大切なご家族のために、そして頑張る介護者であるあなた自身のために、申請準備を少しでもラクにできるお手伝いになれば嬉しいです。

- 親の体調が急に悪くなり途方に暮れている方

- とにかく今の状況を改善したいという方

- 要介護認定のやり方が分からないという方

- 相談先や改善方法が分かり、少しづつ不安が解消されます。

- 要介護認定に必要な書類が分かります。

- 私の経験談が参考になり、先が見通せます。

※親の年齢は介護保険制度適用の65歳以上、私の親の市区町村を例に整理しています。手続き等異なる場合があるので、お住いの市区町村HP等も併せてご確認ください。

親のサポートを即日希望する場合はすぐ相談!

通常、介護は要介護認定→介護サービス開始といった流れになりますが、認定申請~結果送付まで約1ヶ月かかります。

それまでの間、入院等を除き、家族で世話する期間となります。もし様々な事情で世話が難しい場合は、色々なサービスがあるので、すぐ相談しましょう。

相談先は、親の住んでいる市区町村の「介護保険課」または「地域包括支援センター」です。

あっ、すいません!「地域包括支援センター」ってなんですか?初めて聞いたので…😢

市区町村の介護専門の窓口で、略して「包括」!介護相談や要介護認定の申請代行も可能なんだ。意外と自宅近くにあったりするから調べてみるといいよ~📱

「包括」では、急なケガで普段の生活を送れなくなった場合のサポートも案内しています。相談は無料ですので、1日も早く相談しましょう。

以下、私の親の市区町村のほんの一例です。

緊急支援員の派遣(有料)

- ・要件

-

65歳以上の高齢者のみの世帯又は一人暮らしかつ、要支援・要介護未認定の方

- ・内容

-

病院の付き添いや食品の買物・調理など

- ・日時

-

平日9時~17時(祝日や休日、年末年始を除く)、申込み当日も派遣OK!

- ・例

-

ぎっくり腰で一時的に歩けなくなった際の買物代行など

「自分の親の世話は自分でやるべき」といった考え方は昔のものです。引け目を感じず、使えるサポートはないか、どんどん相談していきましょう。

「介護サービス」を利用する為には、要介護認定で「介護が必要」と認定されることが前提です。次のステップは要介護認定の手続きを見ていきます。

要介護認定の申請に必要な書類3つを集めよう!

要介護認定に必要な書類は以下の3つ。

①「介護保険 要介護認定申請書」

②「介護保険証」(原本)

③「健康保険証」又は「資格確認書」の写し

①は市区町村で入手し記入する書類、

②③は親の自宅で探す書類です。

それぞれについて順次説明します。

介護保険 要介護認定申請書

親の住む市区町村で入手する書類で、入手方法は以下ABのどちらかです。

- ・A.データ入手

-

市区町村HPからダウンロードし印刷

- ・B.用紙入手

-

市区町村の介護保険課や出張所

入手する際、この申請書以外の必要書類も確認しましょう。

申請書に記入する重要部分を以下に抜粋しました。

- ①親情報

-

氏名、生年月日、申請理由、入院施設名、介護保険者番号、医療保険者番号

- ②申請者

-

氏名、連絡先、親との関係

- ③主治医

-

病院名、連絡先、氏名、病名

- ④認定調査

-

場所、日程調整連絡先、調査立会希望の有無、都合悪い日時

③主治医は、要介護の原因となった病気を治療中または現状を把握している医師のこと。市区町村から主治医へ意見書作成を依頼する為に必要です。

あのぉ…お父さん入院してるんだけど、「認定調査」ってできますか❓

自宅以外の場所、例えば入院先の病室でも大丈夫だよ。認定調査当日の家族立会は必須じゃないけど、立会したほうが良いよ~👌

「認定調査」ってどんな感じですか🤔

市区町村の担当者1名で質問や動作の確認をするよ。時間は1時間かからないくらいかな。後でお台場さんが実体験を載せてくれるからチェックしてみてね~☑️

普段できないことを「できる」と回答することもあるからね。そんな時、立ち会ってる人は訂正してあげてね😉

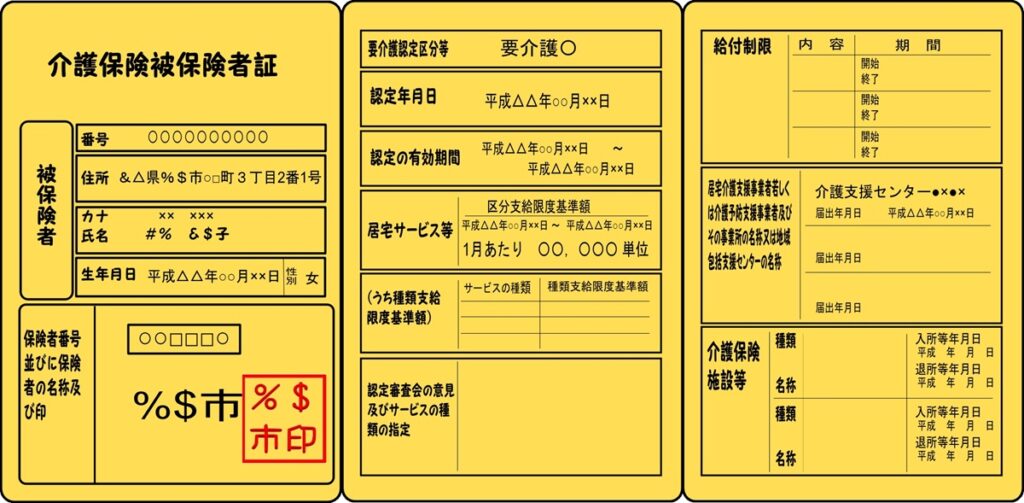

介護保険証(原本)

正確には「介護保険被保険者証」と言い、親の自宅で探す書類です。厚紙製で三つ折りするとパスポート位の大きさ。上のサンプルは黄色ですが、私の親のは緑色でした。

市区町村で色や大きさは異なるので、探す前にHP等で色などを確認するのがオススメです。1度も介護認定をしていない場合は、「要介護〇」や認定年月日等の記載はありません。

以下、介護保険について年齢ごとに整理しました。

- 40歳

-

「介護保険」に加入し保険料納付開始。

- 65歳

↓10年後 -

「介護保険証」が誕生月にお住いの市区町村から自動的に到着。

- 75歳

-

要介護となる平均年齢。ここまで「介護保険証」の出番なし。

「介護保険証」って65歳の誕生日プレゼントみたいだね🎂

これからも分かるように「介護保険証」はどこかに埋もれる宿命をもっています。まるでタイムカプセル笑。親が保管した場所を覚えているのはまれでしょう。

「年金や市役所からの書類をどこに保管しているか?」、「65歳当時の書類はどの辺にあるか?」など親の収納する癖を見極めながら探してみてください。

再発行も可能です。手数料は無料(市区町村で異なる場合あり)。捜索に時間をかけ過ぎるのも勿体ないので、半日程度と決めて探すことがオススメです。

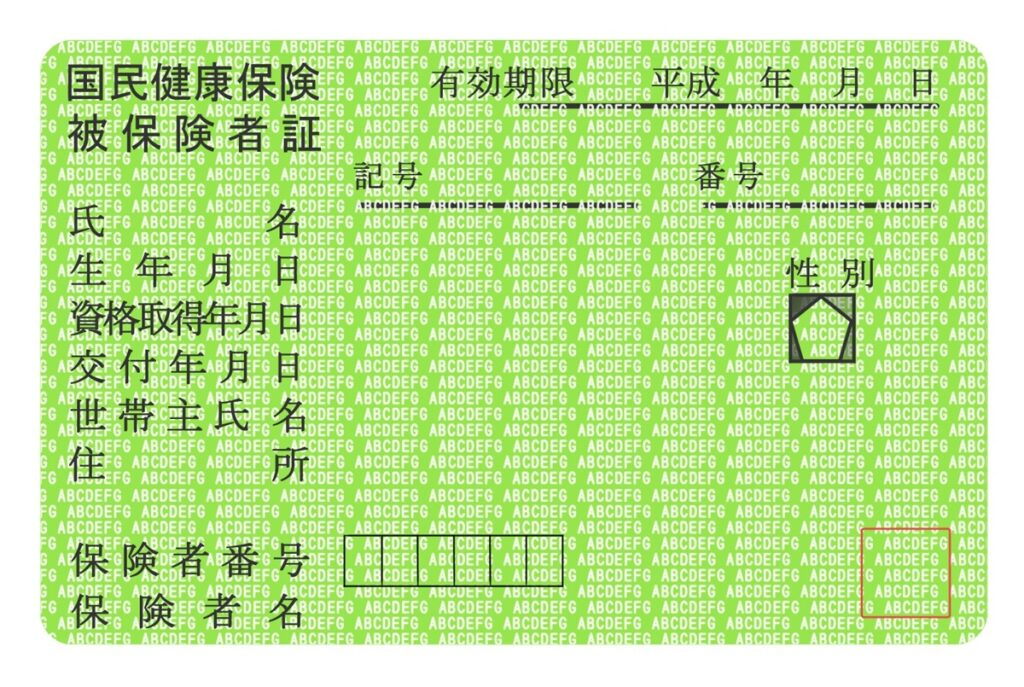

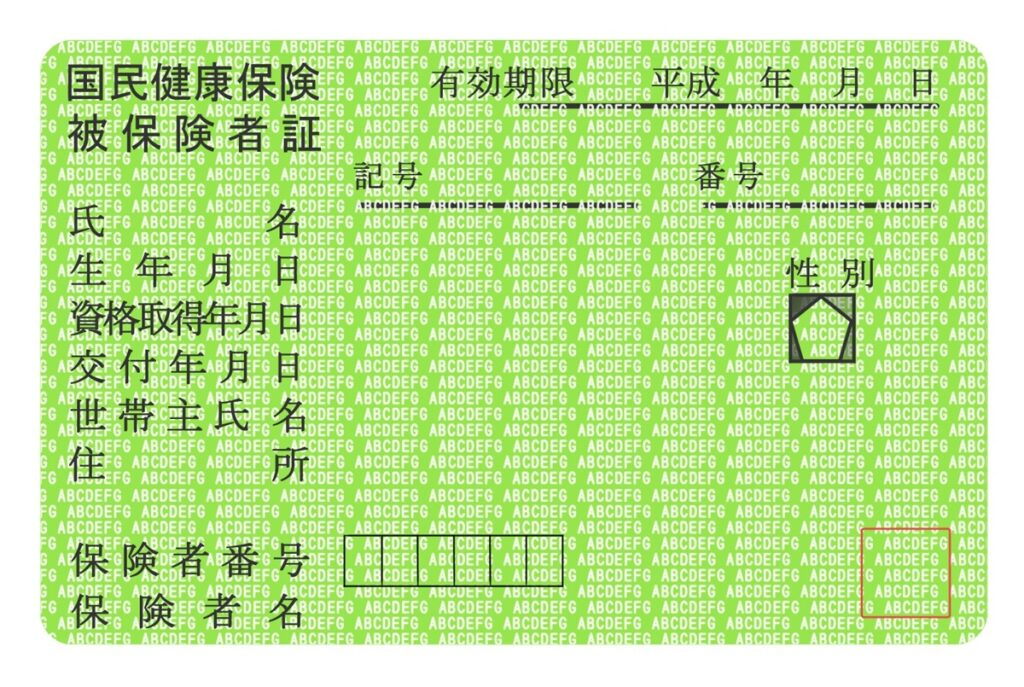

健康保険証か資格確認書の写し

正確には「医療保険被保険者証」といい、こちらも親の自宅で探す書類です。大きく分類すると以下4種類のどれか1つとなります。

- A.健康保険者証…会社員の方

- B.○○共済組合員証…公務員の方

- C.○○県国民健康保険者証…自営業や無職等の方

- D.後期高齢者医療保険者証…75歳の誕生日当日から全ての方

職業や年齢で名称が異なり、自分の親がどの健康保険証に当てはまるか確認してから探しましょう。大抵、健康保険証は財布に入れていることが多いと思います。

会社員や公務員の方で退職後すぐ再就職しない場合、それまでの「健康保険証」を2年間継続できます。

75歳以上になると職業に関係なく全ての方が「後期高齢者医療被保険者証」となります。変更手続きはなく、市区町村から誕生日当日までに自動的に送付されます。

あのぉ…探してたら家の中から何枚も出てきたんだけど…😢

よく探したね!お疲れ様。健康保険証は有効期限があるから、ほとんどが古いものだと思うよ。有効期限内の1枚だけあれば良いから、確認してみてね👍

全ての健康保険証で再発行が可能です。ある程度探して見つからない場合は、諦めて再発行の手続きをしましょう。

勤務先で加入のABは、再発行が有料(1,000円程度)の場合が多いです。市区町村で発行のCDは、再発行が無料 (市区町村で異なる場合あり)。通常1~2週間程度で再発行されます。

現行の保険証は令和7年12月1日まで利用可能です。有効期限がそれ以前の場合、保険証に代わり「資格確認書」か「資格情報通知書」が送付されます。

・「資格確認書」…マイナ保険証でない方

・「資格情報通知書」…マイナ保険証の方

要介護認定を申請しよう!

必要書類3つが揃ったらいよいよ要介護認定の申請です。再発行中の書類があっても申請できる場合があります。1日でも早く申請できるよう、申請先で相談しましょう。

- ・必要書類

-

①介護保険要介護認定申請書

②介護保険証(原本)

③「健康保険証」又は「資格確認書」等の写し - ・申請者

-

親本人またはその家族、包括での代行も可能

- ・申請先

-

親が住む市区町村の介護保険課または出張所

- ・申請費用

-

無料

- ・結果送付

-

申請から約1ヶ月後が目安

※お住いの市区町村で必要書類等異なる場合がありますのでよくご確認ください。

以下、私の父申請時の実体験です。

- 12/20

-

入院し大腸がんが判明

- 12/25

-

要介護申請(出張所で所要5分)…主治医より退院後介護が必要と言われた為

- 12/28

-

市区町村より電話あり。手術後安定してから認定調査予定とのこと。

- 1/16

-

手術

- 1/25

-

病院内で要介護の認定調査(市区町村の担当1名、約35分)

①別室で私から聞き取り5分

②病室で父から聞き取り30分

(全国共通の調査項目:名前、年齢、いる場所、体調、手足の上げ下げ等)

③別室で看護師から聞き取り(時間不明) - 2/10

-

退院

- 2/14

-

要介護認定書類到着(調査から約20日で到着)

無事、申請できました!マンタ先生、ありがとう😀

申請、お疲れ様。忙しい中、よく頑張ったね。これからも無理のない範囲でやっていくんだよ~🌟

一口メモ

親が亡くなった場合、「健康保険証」返還等で数万円

今回探し出した「健康保険証」と「介護保険証」は、親が亡くなったら返還する必要があります。

・返還先

「健康保険証」:勤務先または市区町村

「介護保険証」:市区町村

必要書類を添えて「健康保険証」を返還すると葬祭費(または埋葬費)の申請が出来ます。加入していた「健康保険証」で申請先は異なりますが、数万円支給されます。その為、無くさないようにしましょう。

うちの父ちゃんの時は5万円でした。保険証、きちんと保管しといて良かったなぁ。葬儀から〇年以内と期限があったりするから気を付けてね😉

まとめ

ここまで、「親の介護が必要」になってから「要介護認定の申請」までを解説してきました。これらを実践し、穏やかな日常を一日も早く取り戻しましょう。

しかし、要介護認定の結果が出るのは、申請から早くても約1ヶ月後。

「認定結果が出た後、介護サービスを受けるにはどうすれば良いのだろう?」

「介護サービスの費用はどのくらいだろう?」

という疑問が湧いてきます。

実は認定結果の区分で、その後の相談先が異なってきます。【入門2】で次の相談先や疑問も解決できます。

要介護認定などの手続きや介護制度全般を知りたい方はこちらの連載記事がおすすめ。特に入門4の在宅編は私の体験したリアルがたくさんです。

- ・入門1|手続き

- ・入門2|予想

- ・入門3|要支援

- ・入門4|在宅

- ・入門5|通所

- ・入門6|短期入所

- ・入門7|長期入所

防犯、お漏らし、食事など在宅介護の対策を知りたい方は、こちらの連載記事がおすすめです。あると助かる便利グッズも多数紹介!

- ・対策1|防犯

- ・対策2|粗相

- ・対策3|粗相

- ・対策4|食事

- ・対策5|食事

- ・対策6|食事

- ・対策7|生活

-

自宅介護に必要なものは?介護者が助かる便利グッズ集(作成中!)