アフィリエイト広告を利用しています。

お台場

お台場こんにちは!お台場です。

今回は「在宅介護の粗相対策」を解説します。

在宅介護では、食事や入浴と並んで「排泄ケア」は大きな負担のひとつです。

特に、夜間や外出時に起こる「粗相」は、介護をする側にとってもされる側にとっても、精神的に大きなストレスになります。

掃除が大変で気が滅入るんだ😥

臭いが全然取れなくて😫

失敗した本人につい文句を言ってしまう💦

このような悩みを抱えている介護者は少なくありません。ですが、ちょっとした工夫や介護グッズを取り入れることで、粗相の負担を大きく減らすことができます。

この記事では、在宅介護に役立つ粗相対策の方法や便利グッズを分かりやすくまとめました。介護者が楽に予防や後始末できるヒントになれば幸いです。

- 在宅介護を始めたばかりで、粗相に悩んでいる方

- 粗相が増えて、介護負担が急に重くなったと感じている方

- おむつやポータブルトイレを購入したいが、何を選んで良いか分からない方

- 粗相を防ぐ為の、すぐ実践できる知識を得られます!

- おむつやポータブルトイレなどの選び方が一気に分かります!

- 介護者の心の負担を軽くする視点が得られます!

在宅介護における粗相の悩みとは

高齢者に粗相が起こりやすい理由

加齢により、筋力や膀胱の機能が低下すると「尿意が急にくる」、「トイレまで間に合わない」といったことが増えてきます。

さらに、認知症の進行や服薬の影響によって、トイレ動作がスムーズにいかなくなることもあります。

介護者が感じる精神的・肉体的な負担

粗相があると、着替えやシーツ交換、掃除や洗濯などの作業が増え、介護者の体力を大きく消耗します。

「また失敗してしまった…」と落ち込む本人に、つい文句を言ってしまい、介護者の心が痛むこともあります。こうした積み重ねが「介護疲れ」や「介護うつ」につながるケースが多いです。

粗相を放置するとどうなる?|衛生面・臭い・感染症リスク

粗相後の処理が不十分だと、臭いが部屋に残ったり、皮膚トラブルや感染症の原因になったりします。

特に夏場は雑菌が繁殖しやすいため、速やかな対応と正しいグッズ選びが大切です。

粗相対策の基本

トイレ環境を整える|手すり・ポータブルトイレ・動線

高齢者が粗相してしまう大きな理由は「トイレまでの移動が間に合わない」ことです。

- 寝室からトイレまでの動線を短くする

- 廊下に自動点灯照明を設置する=夜間に電気を点ける手間を省く

- 手すりや段差解消で転倒を防ぐ

- ベッドの横にポータブルトイレを置く

これらの工夫でトイレまで安全にたどり着けるようになります。

高齢者の生活リズムを観察する|排泄の時間や回数を把握

「いつごろ粗相が起きやすいか」を記録してみると、対策が立てやすくなります。おむつ購入の際にも役立ちます。

- 食事や水分摂取後のタイミング

- 夜間、就寝後〇時間経ってから排泄

- 服薬の影響による排尿時間の変化

排泄のパターンを把握することで、事前にトイレ誘導できるようになり、粗相の回数を減らせます。

本人のプライドに配慮した声かけの工夫

粗相は本人にとっても恥ずかしく、気持ちが沈んでしまう出来事です。「また失敗したの?」ではなく、「大丈夫だよ」、「すぐ片づけられるから安心して」と声をかけてあげましょう。

介護は身体的なケアだけでなく、心のケアも同じくらい大切です。続いて、粗相対策に一番有効な「おむつ」についてです。

おむつ・パッド|粗相前の対策

早めにおむつへ移行

もし、粗相する頻度が多くなってきたら、早めにおむつへ移行しましょう。おむつなら洗う手間が無く、捨てるだけでオッケーなので、時間的にも精神的にも楽ちんです!

私の父がまだパンツを使用していた時にやられた事が2つあります。

- 騒動①

-

粗相した事が恥ずかしかったのか、多少パンツを洗い、洗濯機横の隙間に隠す。しばらくして忘れた頃に発見(*_*)

- 騒動②

-

粗相した汚物付きパンツをそのまま洗濯機投入!知らずに洗い、全衣類がう〇こまみれに。それ以降、私の衣類は別で洗うようにしました( ;∀;)

介護初期は、要介護者本人もまだ粗相慣れしておらず、恥ずかしさからこの様な事が起きます。

こうなる前に、「粗相が増えてきたから」と言っておむつを履いてもらいましょう。その方がお互い楽です。

おむつ2種類の選び方

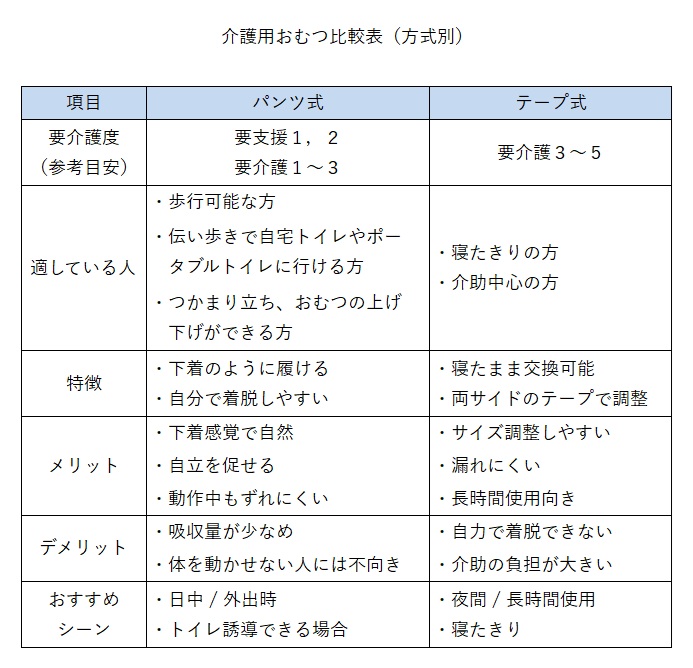

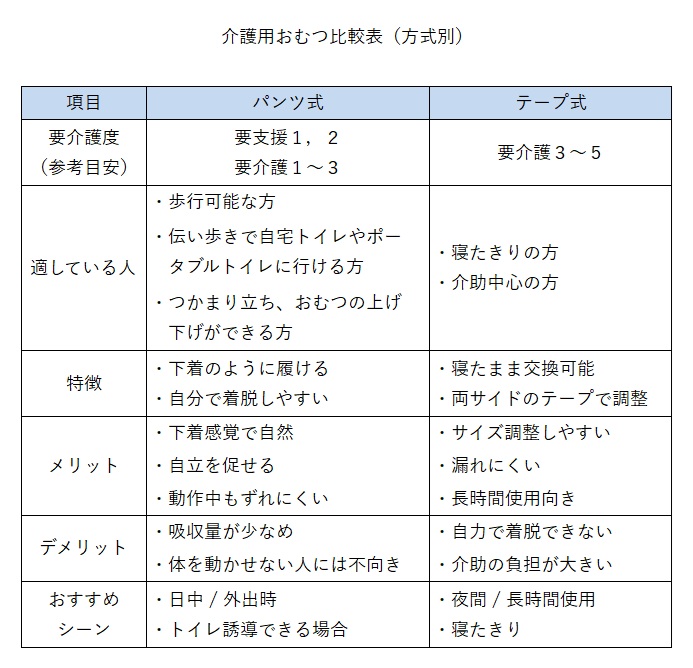

介護用おむつには「パンツ式」と「テープ式」の2種類があります。違いと選ぶ際の目安を表にしてみました。

選び方をまとめると、こんな感じ。

- 1)パンツ式

-

自分でポータブルトイレや自宅トイレに移動できて、自力でおむつを上げ下げできる方

- 2)テープ式

-

終日寝たきりで、自力でおむつを上げ下げできない方

参考までに我が家の例です。

- 父=パンツ式

-

要介護3~4だがリハビリのお陰で伝い歩きでき、ポータブルトイレ可

- 母=パンツ式

-

要介護3で歩行器ないと歩行できないが、ポータブルトイレ可

おむつは「サイズ」「吸収力」「形状」の3つを適切に選ぶことが漏れ予防には重要です。順番に選び方を見ていきます。

サイズ選び

サイズ選びが大切な理由

- ・漏れ防止

-

体にフィットして隙間がなくなることで、尿や便が漏れにくい

- ・肌トラブル予防

-

きつすぎないことで、かぶれや圧迫を防ぐ

- ・本人の快適さ

-

下着感覚で自然に使えると心理的負担が軽減

サイズ選びのチェックポイント

介護用おむつは、基本的に「ウエスト」と「ヒップ」を目安に選びます。

- ウエスト・ヒップをメジャーで測る→洋服サイズ感覚で選ぶと失敗しやすい

- 体型の特徴を考慮する→痩せ型の方はウエスト重視、ふくよかな方はヒップ重視で選ぶ

- 実際に装着して確認する→太ももや腰まわりに隙間がないか、食い込みすぎていないかチェック

- メーカーのお試しセットを利用する→複数サイズを比べて一番合うものを見つけられる

- サイズ表記

-

サイズはS、M、L、LL、3Lなどがありますが、メーカーによって許容範囲に違いがあります。必ずパッケージの表記と実測値を確認しましょう。

吸収力・形状の選び方

- 吸収できる排尿回数が表記されているので、それを目安に選ぶ

- 夜間など長時間一人の場合は、吸収できる排尿回数の多いタイプを使い分ける

- 立体ギャザー付きやフィット感のあるタイプは漏れ防止に効果的

メーカーによって特徴が異なるので、試供品やお試しセットを利用するのもおすすめです。

パッドと組み合わせる使い方

私は介護当初、おむつは知っていましたが、パッドは「?」という状態でした。パッドとは、おむつの中に敷いて使う吸収シートのことです。

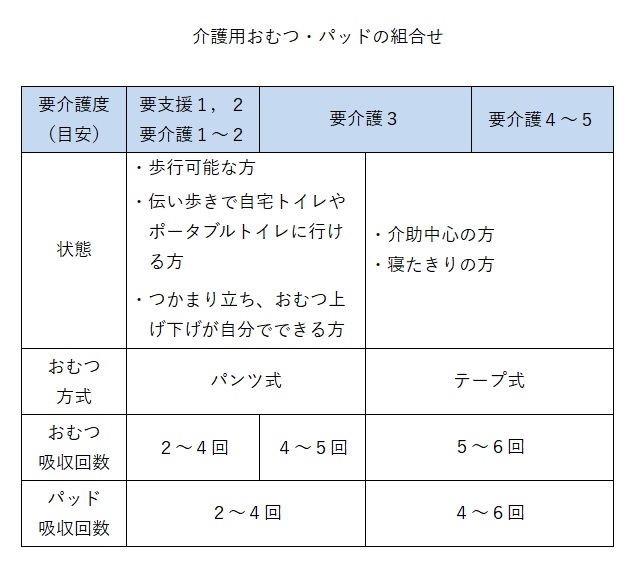

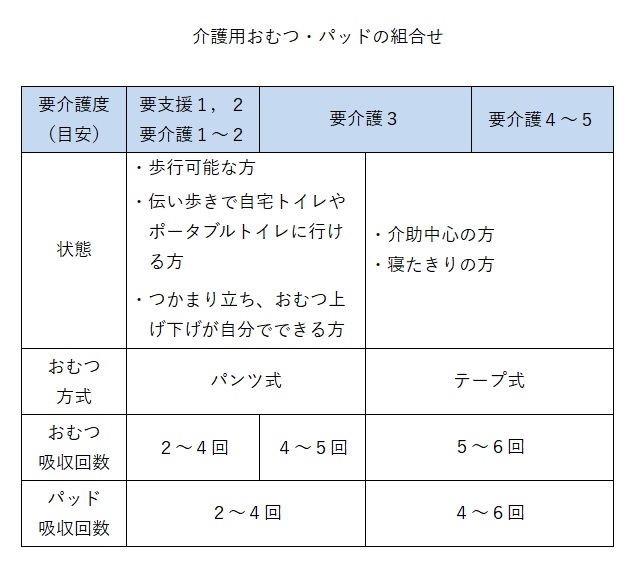

おむつとパッドの組合せ方を、参考までに要介護度別で作ってみました。

パッドについて

- ・役割

-

尿や便を吸収し、漏れやニオイを防ぐ

- ・使い方

-

おむつ本体の中に敷き、汚れたらパッドだけを交換する

- ・メリット

-

おむつ本体を1日に何度も替える必要がなくなり、介護者の負担&コストも減る

おむつ+パッドの効果的な使い方

- おむつ本体は長時間用を使い、パッドをこまめに交換する

- 夜間は吸収量の多いパッドにして安心感を高める

おむつ交換は大変ですが、パッド交換はおむつ交換より楽にできるので、我々介護者や本人の交換ストレスが少なくて済みます。

次はポータブルトイレについて見ていきます。

ポータブルトイレ|粗相前の対策

ポータブルトイレの種類や形状と選び方

在宅介護でポータブルトイレを選ぶとき、最初は「価格」や「デザイン」に目が行きがちです。

実際に使い続けてみると、介護される方の体調や介護度の変化に合わせて「安全に使えるか」、「移動や掃除がしやすいか」が何より大切だと感じます。

- 種類:家具調、樹脂製の2種類

- 形状:3種類(背もたれ・ひじ掛け・キャスター)の有無

私の経験からいえば、樹脂製で背もたれ・ひじ掛け・キャスター付きのタイプが一番安全・安心です。

背もたれとひじ掛けがあることで立ち座りをしっかり支えられ、樹脂製で家具調より軽く、キャスターが付いているので移動や掃除もスムーズ。

介護度が進んでも使い続けられるため、買い替えの必要が少なく、結果的に負担も減らせるからです。

僕はキャスター無しを購入。訪問入浴で浴槽設置の際、ポータブルトイレを移動するんだけど、意外と腰に来てさ…。とほほ😥

💡費用と補助制度

介護保険の「特定福祉用具購入費支給制度」を利用すると、ポータブルトイレの購入費の7~9割が補助される場合があります。購入前にケアマネや包括(地域包括支援センター)、市区町村の介護保険課に対象の店舗・商品かどうか確認しましょう。

以下の記事で、福祉用具も解説しています。

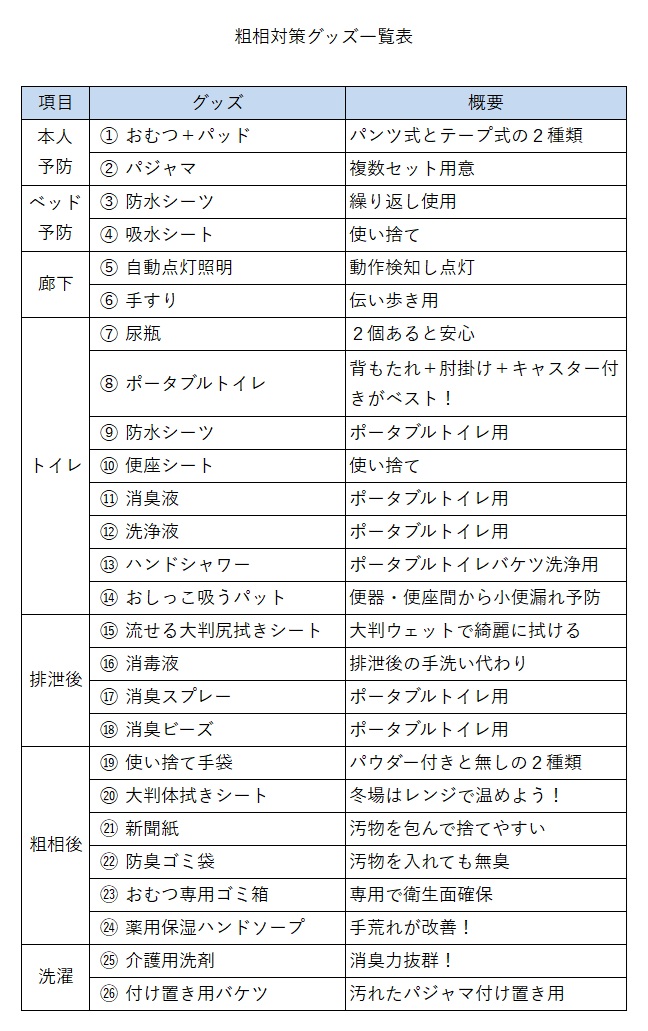

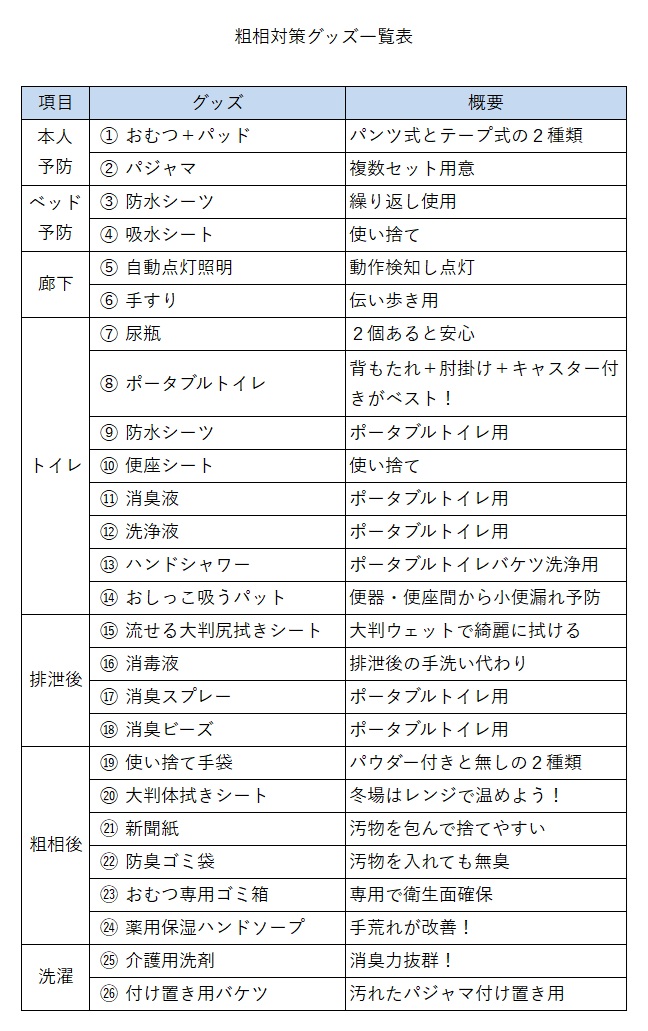

ここまで、おむつやポータブルトイレについて見てきましたが、その他にも粗相対策グッズをたくさん使っているので、一覧表にしてみました。

私の使っている粗相対策グッズ一覧表

私の使っている粗相対策グッズはこんな感じです。

ご覧の通り、多数の粗相対策グッズを使っています。こちらの記事でそれぞれのオススメを紹介していますので、気になる方はご覧ください。

一度に揃えると大変なので、このグッズがあると楽になりそう!と思ったものから、使ってみて下さい。優先順位が高めのものをいくつか紹介します。

防水シーツ・防水カバー(丸洗い可タイプ)

粗相が起きても布団やマットレスまで汚さないようにするのが一番の対策です。在宅介護では必須アイテムです。

使い捨てアイテム

- ①使い捨て手袋

-

感染症予防にも安心

- ②吸水シート

-

床やベッド下に敷いて汚れをキャッチ

- ③洗浄シート

-

サッと拭けて時短

- ④新聞紙

-

おむつや汚物をくるむのに最適

- ⑤無臭ビニール袋

-

嫌な臭いが漏れず快適な生活空間が維持できる

毎回の掃除をストレスにしないために、使い捨てできるアイテムを常備しておきましょう。「すぐ片づけられる環境」を整えておくと、介護者の気持ちも少し軽くなります。

専用洗剤・消臭スプレー

尿や便の臭いは普通の洗剤では落ちにくく、部屋全体に残ってしまうことがあります。

- 酵素系洗剤 → タンパク質や尿の分解に強い

- 消臭スプレー(介護用・ペット用) → アンモニア臭を中和

- 漂白剤対応のものを併用すると布の黄ばみ防止にも効果的

これら介護用品を補助している市区町村があります。続いて、市区町村の補助について見ていきましょう。

介護用品費の補助について

一部の市区町村では、紙おむつ・パッドなどの購入費を助成してくれる制度があります。「おむつ給付制度」「日常生活用具給付」といった名称で、所得や要介護度によって利用できる場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村の介護保険課や包括(地域包括支援センター)、ケアマネに相談しましょう。

要介護3以上が対象で、補助は約8千円まで。申請をして要介護度や住民税などの要件を満たしているか審査があり、満たしていればカタログが送付されます。

カタログから欲しい介護用品を補助範囲内で選び、FAXで申し込む形です。申請から最初の納品まで約2ヶ月掛かるので、その間は実費対応が必要です。

介護者の心を守る粗相対策|「失敗しても大丈夫」という声かけ

粗相は本人にとって大きなショックであり、プライドが傷つく出来事です。そんなときこそ、介護者の言葉が支えになります。

誰にでもあることだから気にしなくていいよ

すぐ片づけられるから安心してね

こんな言葉を伝えることで、我々介護者や本人の気持ちが軽くなり、介護の雰囲気も和らぎます。

介護疲れを軽減する工夫|ショートステイ等のサービス活用

在宅介護における「排泄ケア」は、我々介護をする側にとって、精神的に大変大きなストレスです。在宅介護を続けていくには、介護者自身の休息が不可欠です。

- デイサービスやショートステイでリフレッシュ

- 訪問介護でおむつ交換をサポートしてもらう

- 包括(地域包括支援センター)で相談する

「全部自分でやらなきゃ」と抱え込まないことが、長く介護を続ける秘訣です。

完璧を求めない介護のすすめ

介護では「粗相ゼロを目指す」ことよりも、「ラクに対処できる仕組みを作る」ことが大切です。防水シーツなどの便利グッズをうまく取り入れれば、掃除の手間も減り、心の余裕も生まれます。少しでも負担を減らす工夫を積み重ねることが、介護者も本人も笑顔で過ごせる秘訣です。

まとめ

在宅介護における粗相は、誰にでも起こり得る自然な出来事です。トイレ環境の工夫やおむつ・パッドの正しい使い方、防水シーツや消臭グッズの活用で、その負担は大きく減らせます。

そして何より大切なのは、私たち介護者自身の心を守ること。便利なグッズや訪問サービス等を頼って、完璧を目指さない介護を実践していきましょう。

粗相対策と共に、防犯対策など在宅介護の様々な対策を知りたい方は、こちらの連載記事がおすすめです。

要介護認定など介護に関する手続きが、まだこれからの方はこちらの連載記事がおすすめ。

【介護の始め方その1】

要介護認定の申請に必要なもの3つ

🔰介護初心者の準備ガイド

【介護の始め方その2】

介護認定の結果はいつ?

💡不安を解消する要介護度予想と準備

【介護の始め方その3】

要支援の方へ

☝️地域包括支援センターとは?

支援サービスも簡単に解説!

【介護の始め方その4】

在宅介護がしんどい時の

訪問サービス一覧

😥~私の実体験より~

【介護の始め方その1】

要介護認定の申請に必要なもの3つ🔰介護初心者の準備ガイド

【介護の始め方その2】

介護認定の結果はいつ?💡不安を解消する要介護度予想と準備

【介護の始め方その3】

要支援の方へ☝️地域包括支援センターとは?支援サービスも簡単に解説!

【介護の始め方その4】

在宅介護がしんどい時の訪問サービス一覧😥~私の実体験より~