アフィリエイト広告を利用しています。

こんにちは!お台場です。

今回は、介護の始め方その3として「要支援サービス」を解説します。

- 要介護認定が「要支援」になりそうな方

- 「包括」に行く前に「要支援サービス」を知りたい方

- 「介護の始め方その1&2」を読み終わった方

- 要支援のサービス内容が分かるようになります。

- 包括やケアマネの仕事内容が分かるようになります。

「介護の始め方その1&2」がまだの方、認定結果が「要介護」になりそうな方はこちらへ

それでは、要支援サービスについて説明していきます。要支援者の状態に合わせて、包括のケアマネと相談しながら必要なサービスを選んでいくこととなります。

まず、包括とケアマネについて見ていきましょう。

1 包括とケアマネについて

1)最優先は「包括へすぐ相談!」

「要介護」サービスは全て全国一律です。しかし「要支援」サービスは全国一律と市区町村独自のものがあります。

市区町村独自のサービスは「総合事業」と呼ばれ、地域の実情に合わせたサービスとなっています。

最適なサービスを利用するためには、包括への相談が一番の近道です。「総合事業」は介護認定の結果が出ていなくても利用できます。

突然始まった介護に戸惑い、分からない事だらけで相談しづらいかも知れませんが、その為の窓口が包括です。気後れせずどんどん相談して行きましょう。

2)包括の探し方

「要支援」は「包括」(地域包括支援センター)の担当です。市区町村内に包括がいくつかある場合は、お住いの地区を管轄している包括が担当です。もし地元包括が分からない時は、以下4つの探し方があります。

①厚生労働省のシステムで確認

②市区町村HPで確認

③市区町村の福祉ガイド冊子で確認

④最寄りの出張所で聞く

こちらの記事で探し方の詳細を解説していますので、ご参照ください。

【介護の始め方その2】介護度予想→費用・相談先の分かる化ステップ123

3)包括とは?

包括(地域包括支援センター)の位置付けや助けてくれる事を箇条書きにするとこんな感じです。

- ・設置

-

市区町村が設置主体の公的施設

- ・運営

-

市区町村の直営又は社会福祉法人等へ業務委託

- ・有資格者

-

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等を配置

- ・支援1

-

介護予防支援(住民の健康保持や生活安定に必要な支援)を行う。

- ・支援2

-

包括的支援(保健医療及び福祉の包括的な支援)を行う。

介護や健康(認知症等)など様々な相談ができます。一人で抱え込まず、気軽に相談しましょう。

どのような支援が必要か整理し、手配してくれるのは、包括のケアマネです。次はケアマネの仕事内容について見ていきます。

4)ケアマネの仕事内容

ケアマネは、要支援者の状態改善に向けて、ケアに関する様々なことを統括しています。大きく分けると以下の4つ。

- ①計画立案

-

要支援者本人や家族と相談し、必要なサービスを整理、ケアプラン作成

- ②連絡調整

-

自治体やサービス事業者、家族等との連絡調整

- ③管理

-

介護保険の支給限度額の範囲内かどうかの管理

- ④支援

-

要介護認定の申請代行、悩み事相談等

カクちゃん

カクちゃんケアプランってな~に?初めて聞く言葉だよ😢

サービス内容や頻度、料金を整理したものをケアプランと呼ぶよ。学校でいう時間割をケアマネさんが毎月作ってくれるから、大助かりだよね👍

それを見れば、その日のサービスがすぐ分かるんだね😀

その通り!費用がいくら掛かるかも分かるから安心だよ~👌

続いて、要支援サービスをどこで利用するか、場所や選び方を見ていきます。

2 サービスを受ける場所4種類とその選び方

1)場所4種類(在宅、通所、入所、組合せ)と概要

場所4種類の概要は以下の通りです。

- A.在宅

-

自宅

- B.通所

-

施設へ日帰り(デイサービス、デイケア)

- C.入所

-

施設で生活=ショートステイ(連続30日以内)と長期の2種類

- D.組合せ

-

自宅+通所+ショートステイ

2)場所の選び方

いつ終わるか分からない介護では、要支援者本人の意向を大切にしつつ、家族がどこまで協力できるかが重要です。

協力できる人数、時間、財力、体力、精神力を把握し、少しずつベストな体制を作っていきましょう。

また、要支援者の状況は時間の経過と共に変化していきます。少し先を見据えた柔軟性のある体制作りや意識も必要です。

介護生活をより良く継続する為に、以下を参考にストレスの少ない環境を整えていきましょう。

(1)要支援者の希望や性格で選ぶ

場所4種類それぞれに向く性格等を要支援者目線で整理すると、このようになります。

- A.在宅

-

「落ち着く自宅で過ごしたい」、「大人数や新しい環境が苦手」という方

- B.通所

-

「自宅に籠らず出掛けたい」、「社交的で大人数が好き」という方

- C.入所

-

「これ以上家族に迷惑掛けたくない」、「自力で排泄が上手くできない」という方

- D.組合せ

-

「自宅も出掛けるのも好き」、「たまには宿泊し気分転換したい」という方

お台場さん家はどんな感じなの❓

うちは人付き合いがあまり得意でない母が先に要介護になったから、ずっと在宅介護だよ。父母の容体も違うし、好きな自宅が安心だよね😊

家族の形が異なる様に、介護の形も様々。「これが正解!」というのはなくて、少しづつ必要なものをチョイスして、改善を継続していく感じだよ。だから焦って疲れないようにね🐠

(2)ショートステイの選択

ショートステイ本来の目的は生活支援(食事や入浴など)や機能訓練(生活機能や口腔機能の向上)ですが、以下4つの使い方もあります。

- ・突発ステイ

-

急な出張や冠婚葬祭の際に利用。

- ・リフレッシュ

ステイ -

要支援者本人のリフレッシュ、支援者や家族の気分転換(旅行等)の際に利用。

- ・お試しステイ

-

長期入所を見据え、職員の対応やサービス内容を肌で感じることができます。

- ・空き待ち

ステイ -

長期入所の空きが出るまでショートステイを繰り返します。

※日数累計の上限があります。

(3)長期入所の選択

長期入所の選択は、「自力で排泄できなくなった」という理由が多いようです。自宅トイレが困難な場合、ポータブルトイレをベッド脇に設置しますが、それでも粗相の頻度が多くなってきたら検討時期かも知れません。

粗相の後処理はとても大変です。時間的、精神的負担が非常に大きく、我々支援者は寝不足等で健康を損なう危険もあります。入所によって時間的、精神的負担を減らすことが出来ますが、その反面、金銭的負担は増加してしまいます。

退院した父ちゃん、トイレが億劫な時に尿瓶使ってたんだけど、良く失敗してね。パジャマやシーツもびちゃびちゃで臭ってくるし…。それが続くと着替えがなくて、ほんと困ったよ😥

うわわ…、た、大変だぁ😣

次は場所4種類それぞれで利用できるサービスを見ていきましょう。

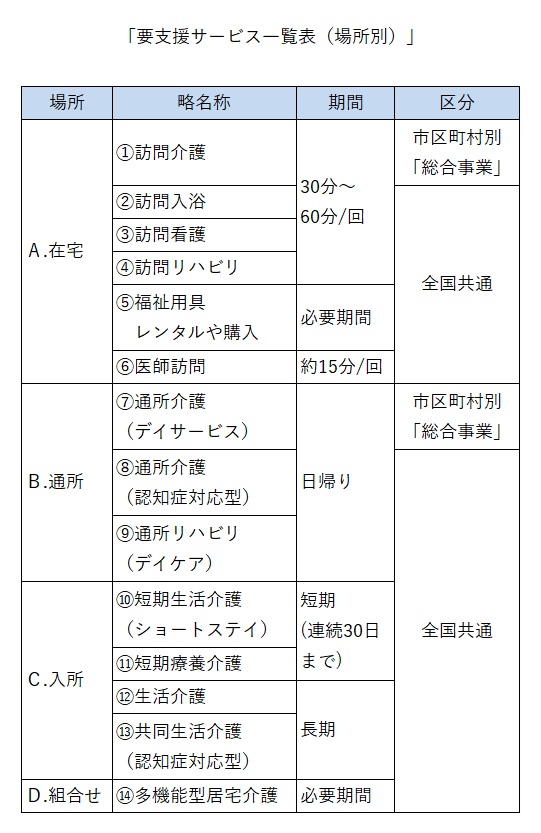

3 場所4種類で利用できるサービスをイメージしよう!

少しお堅い話ですが、介護保険法では要支援サービスを「介護予防サービス」と定義し、全てのサービス名称に「介護予防」が付いています。

例えば、要介護の「訪問看護」は、要支援では「介護予防訪問看護」。長く分かりづらい為、ここでは「介護予防」等の表記を省略し、分かり易い略名称にしています。

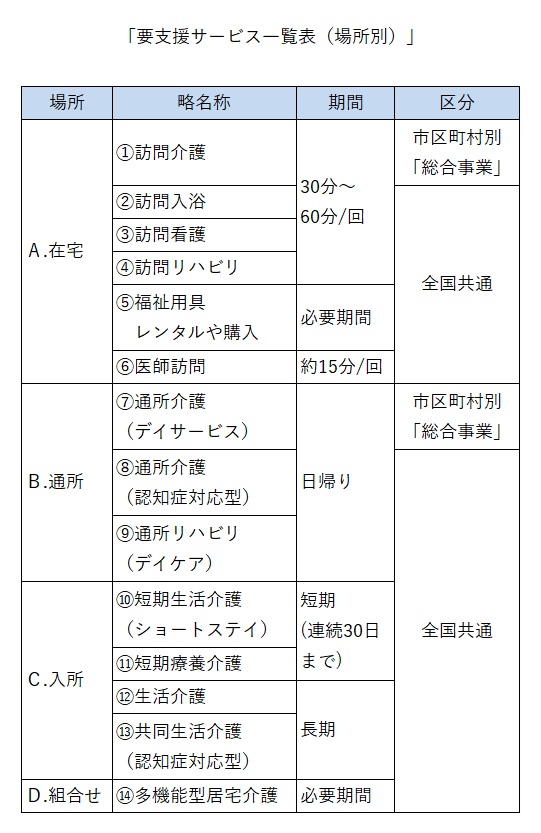

要支援サービスを場所別に整理するとこんな感じです。

全部で14種類もあります。この中から最適なサービスを利用するためには、やはり包括に相談することが一番の近道となります。

①訪問介護と⑦通所介護は市区町村別のサービスで「総合事業」と呼ばれています。住んでいる市区町村で異なり、私の住まいを例に整理しました。

「総合事業」は要支援1・2の方や事業対象者(要介護認定がまだの方をチェックリストで判断)が利用できます。家族の支援が困難等の前提条件がある場合があります。

それでは、場所4種類で利用できるサービスを見ていきましょう。

A.在宅6種類①~⑥の概要

在宅6種類①~⑥の概要は以下の通りです。

- ①訪問介護

-

ヘルパー1名→身体介護や生活支援(掃除、洗濯など)=「総合事業」

- ②訪問入浴

-

介護職員+看護師の計2~3名→専用浴槽での入浴介護

- ③訪問看護

-

看護師1名→疾患等療養上の世話・診療補助

- ④訪問リハビリ

-

理学療法士等1名→生活行為向上の為のリハビリ

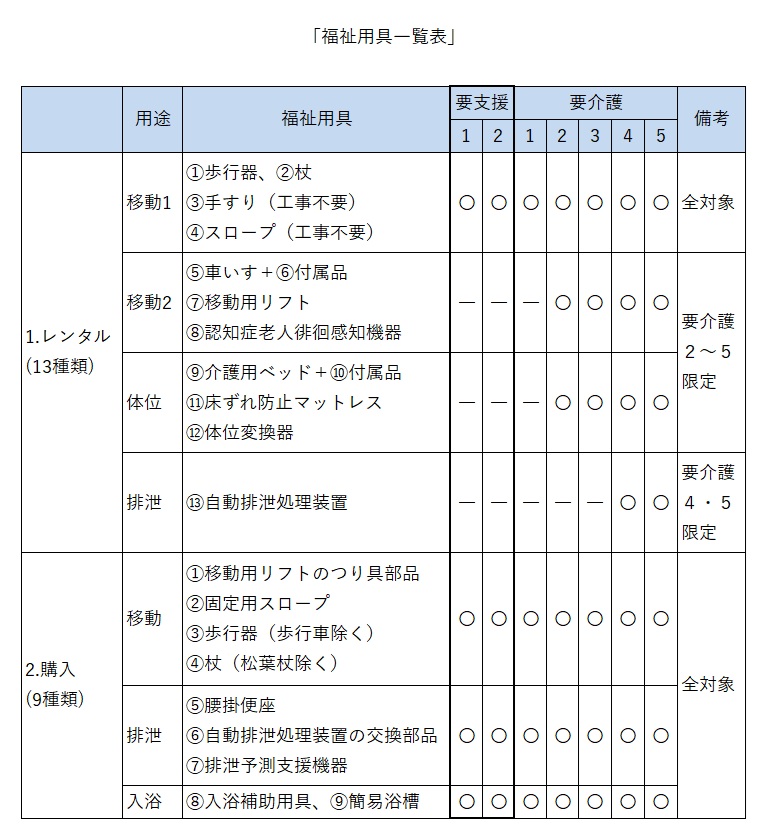

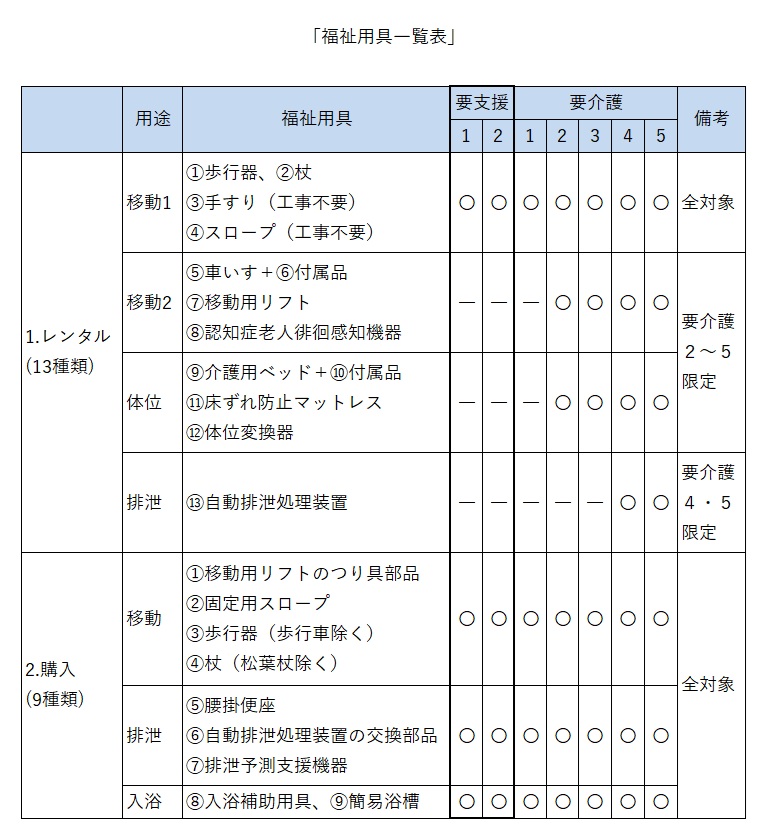

- ⑤福祉用具

-

レンタル(全13種類中、要支援は4種類)や購入(全9種類)

- ⑥医師訪問

-

医師等計1~2名→「居宅療養管理指導」及び「訪問診療」

※「居宅療養管理指導」は介護保険対応、「訪問診療」は医療保険対応

⑤福祉用具は種類がたくさんあるので、分かり易い表を作りました。こちらをご参照ください。

更に深く知りたいサービスがありましたら、我が家の利用実績を交えて解説していますので、こちらをご参照下さい。

B.通所3種類⑦⑧⑨の概要

通所3種類⑦⑧⑨の概要は以下の通りです。通所の場合、家族の負担軽減の為、その多くが送迎もセットになっており、日帰りで各施設に通います。

⑦通所介護(デイサービス)=「総合事業」

- 1)場所

-

通所介護施設等(デイサービスセンターやグループホームなど)

- 2)内容

-

日帰りで行う以下3種類

- ・デイサービス

-

基本サービス(食事等)+機能向上サービス。運動機能訓練等に限定した短時間デイサービスもある。

- ・ミニデイサービス

-

閉じこもり予防や自立支援の為の運動やレクリエーション

- ・体操教室

-

65歳以上なら誰でも参加可能。運動機能や口腔機能の向上、認知症予防等の体操を公民館などで行います。

⑧通所介護(認知症対応型)=原則「在住者限定」

- 1)場所

-

通所介護施設(デイサービスセンターやグループホームなど)

- 2)内容

-

認知症専門のケアを日帰りで提供

・日常生活支援(食事や入浴など)

・機能訓練(生活・口腔機能の向上)

※「在住者限定」=「その市区町村にお住いの方限定」という意味です。

⑨通所リハビリ(デイケア)

- 1)場所

-

通所リハビリ施設(老人保健施設、病院、診療所など)

- 2)内容

-

可能な限り自宅で自立した生活行為向上の為のリハビリを日帰りで提供

・日常生活支援(食事や入浴など)

・リハビリ(生活・口腔機能の向上)

続いて入所ですが、短期と長期があります。短期はショートステイと呼ばれ、連続30日まで利用できます。どんなものがあるか見ていきましょう。

C.入所4種類⑩~⑬の概要

入所の目的は、可能な限り自宅での自立した日常生活を目指し、併せて家族の負担軽減を図ることにあります。入所4種類⑩~⑬の概要は以下の通り。

⑩短期入所生活介護(ショートステイ)

- 1)場所

-

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)など

- 2)内容

-

日常生活支援(入浴や食事など)、機能訓練など

⑪短期入所療養介護(ショートステイと呼ぶ場合あり)

- 1)場所

-

医療機関や介護老人保健施設、介護医療院

- 2)内容

-

日常生活支援(入浴や食事など)、機能訓練、医療、看護など

⑫特定施設入居者生活介護(長期)

- 1)場所

-

特定施設(指定の有料老人ホームや軽費老人ホーム等)

- 2)内容

-

日常生活支援(入浴や食事など)、機能訓練など

⑬認知症対応型共同生活介護(長期)=原則「在住者限定」

- 1)場所

-

グループホーム(10人未満の少人数と介護スタッフの共同生活)

- 2)内容

-

日常生活支援(入浴や食事など)、機能訓練など認知症専門ケア

※要支援1利用不可

D.組合せ1種類⑭の概要

⑭小規模多機能型居宅介護=原則「在住者限定」

- 1)場所

-

通所中心+自宅+ショートステイ

- 2)内容

-

日常生活支援(入浴や食事など)、機能訓練など

- 3)目的

-

可能な限り自宅で日常生活・自立、家族の負担軽減

4 まとめ

今回は、要支援サービスについて見てきました。利用できる全サービスを詰め込んだので、ボリュームたくさんでしたね。お疲れさまでした。

「要支援」の方は以前の健康状態に回復できる可能性が高いですが、加齢による衰えで徐々に「要介護」になる場合もあります。今回紹介したサービスで、衰える速度を緩やかにしていきましょう。

要支援サービスって充実してるんだね…😣

カクちゃん、疲れてない?

介護はいつ終わるか分からないから、自分自身のケアも重要だよ!無理しないでね🐟

マンタ先生はなんでもお見通しだ!ゆっくりする時間作ります!ありがとう😊

今回は要支援サービスの概要を説明しました。もっと詳細を知りたい方は、こちらの要介護サービスの記事がおすすめです。

これから、在宅介護や在宅サービスを予定の方はこちらの記事がおすすめです。ヘルパーさんなど第3者が自宅に入るとなると様々な心配事があると思います。私が行った防犯等の対策や粗相対策をまとめました。

【在宅介護の準備その1】自己防衛編(準備中)

【在宅介護の準備その2】粗相対策編(準備中)