アフィリエイト広告を利用しています。

お台場

お台場こんにちは!お台場です。

今回は、「介護度予想」→「介護度別費用・相談先」を解説します。

- 介護認定の結果待ち、要支援と要介護のどちらになるか分からない方

- 認定結果が出たけど、次どうしたら良いのだろう?という方

- 費用が分からず、在宅か施設か迷っている方

- 親の介護度を予想できます。

- 介護区分で異なる次の相談先がハッキリ見えてきます。

- 在宅か施設かの判断材料となる介護費用が分かります。

「要介護認定の申請」がまだの方はこちらの記事をどうぞ。【介護の始め方その1】要介護認定までのステップ123

申請が終わった方、まずはお疲れ様でした。突然始まった介護で疲れ、時間もない中、よく頑張りましたね。

要介護認定の結果が出るのは、早くても申請から約1ヶ月後。結果が出たら、すぐ次の行動に移れるよう、準備していきましょう。

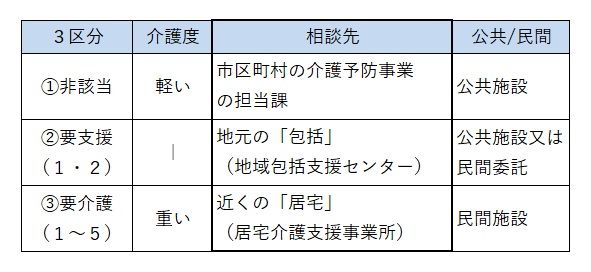

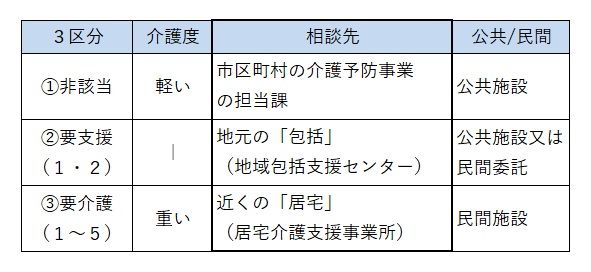

まず、要介護の認定結果は大きく分けると次の3区分となり、区分で相談先が異なります。

①非該当、②要支援の相談先はお住いの地域で決まってきます。

③要介護の相談先「居宅」は複数ある中から自ら選ぶ必要があります。その為、事前に決めておくとその後の流れがスムーズです。選び方はステップ3で解説します。

その準備として、親の要介護度を予想し、費用についても確認してみましょう。

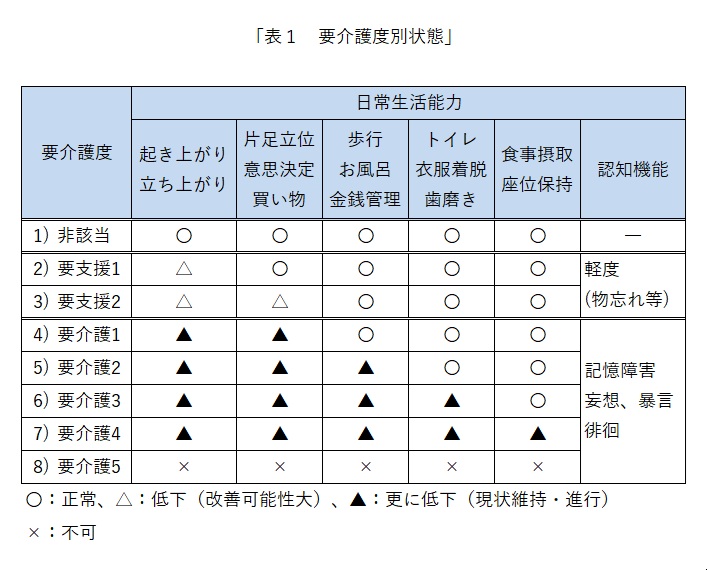

ステップ1 要介護度を予想しよう!

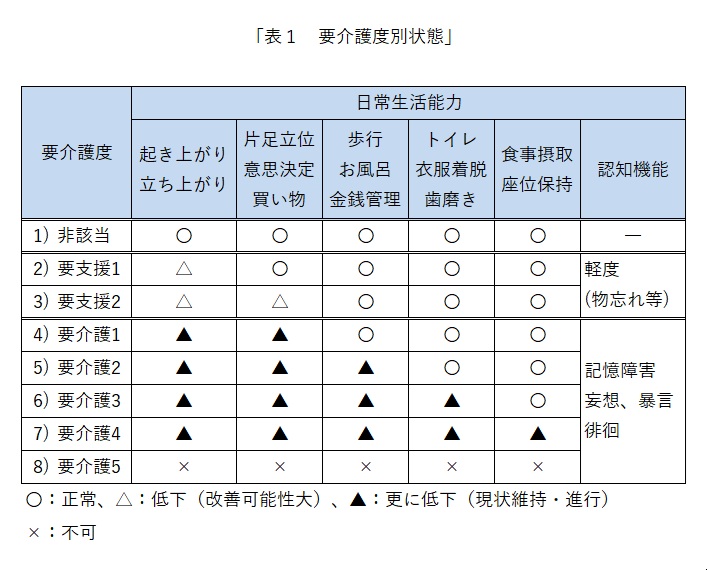

下の表1は要介護度別の状態を見える化したものです。これを参考に、3区分(非該当、要支援、要介護)のどれに当てはまるかを予想します。

※厚生労働省 老人保健課 「要介護認定の仕組みと手順」を参考に作成。

要介護度の状態別定義はない為、この表1はあくまで参考です。「この状態=要介護度〇」という明確なものはないので、要支援、要介護のどちらの区分になりそうだなという大枠がイメージできればオッケーです。

ちなみに私、お台場の両親の状態と要介護度はこんな感じ。

- 父

-

末期大腸がんを手術し退院後、座位保持不可も食事摂取可能

→要介護度4 - 母

-

足首骨折後回復悪く身障者手帳交付、ベッド脇ポータブルトイレのみ可

→要介護度3

素朴な疑問なんだけど、どうして状態の定義がないんですか?定義って大事だよね…😢

定義がないのは、介助に必要な時間で要介護度を決めてるからだよ。要介護認定の調査は74項目もあってね。それを専用ソフトで介助時間に変換して、要介護度を判定するのさ~💻

ふえっ!そうなんだ!すごく複雑なんだね🤔

要介護度の予想がイメージできたら、次に気になるのがお金。次は費用面から在宅か施設入所かをイメージしていきます。

ステップ2 介護費用から在宅か施設入所かイメージしよう!

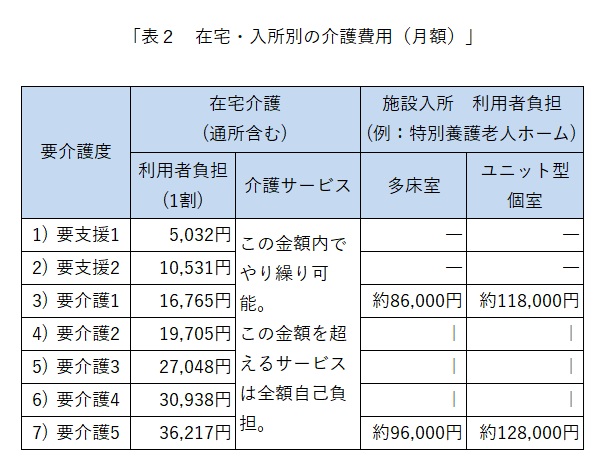

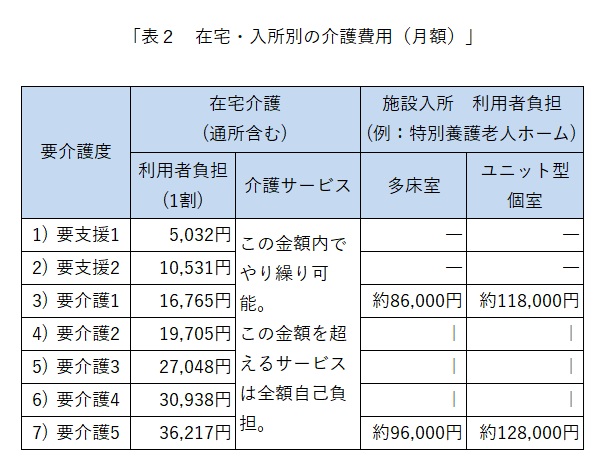

以下の表2は在宅・入所別の介護費用(月額)を整理したものです。

※1 在宅介護の費用

- 介護保険の支給限度額の1割負担と仮定(令和6年8月現在額)

※2 施設入所の費用

- 施設サービス費のみ1割負担、居住費、食費、日常生活費は全額負担と仮定

- 4経費(施設サービス費+居住費+食費+日常生活費)の合計(千円未満繰上げ)

- 上記4経費以外にも心身状態や施設状況で加算される場合あり。

- お住いの地区や施設によって異なります。

施設入所は約10万円~となり、親の年金や貯金とのにらめっこになります。昨今の物価高もあり、施設入所の費用上昇も今後予想されます。

施設で受ける介護サービスのみが1割負担で、居住費や食費等は全額負担となるところが勘違いしやすいです。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所は原則、要介護度3以上が対象。厚生労働省の調査では全国で約25万人(要介護3以上、令和4年4月時点)が入所待機しており、空きが少ない現状もあります。

この表を見ると施設入所は割高に感じるね…😢

そうだね。施設で24時間365日生活するのに必要な費用が含まれてるからね。まずは自宅で介護サービスを受けてみて、継続が難しいなぁとなったら施設入所ってパターンもありだよ~👌

施設に空きがないと入れないし…。お父さんたちと相談してみるね🤔

うちは在宅介護なんだけど、介護保険の限度額内で十分なサービスを受けてるよ。詳細はこちらの記事で解説するから参考にしてね

【介護の始め方その4】要介護サービスの分かる化<在宅編>

施設入所に踏み切るラインは、自分で排泄できるかどうかが大きな割合を占めるようです。我が家ではベット脇に置いたポータブルトイレでなんとか排泄できているので、在宅介護を継続中です。

ステップ1で要介護度の予想、ステップ2で介護費用を整理しました。要介護者と私たち介護者、双方の希望実現に向けて、介護の形がなんとなく見えてきたと思います。

次のステップでは、要介護度別の相談先を確認していきます。

ステップ3 相談先を見定めよう!

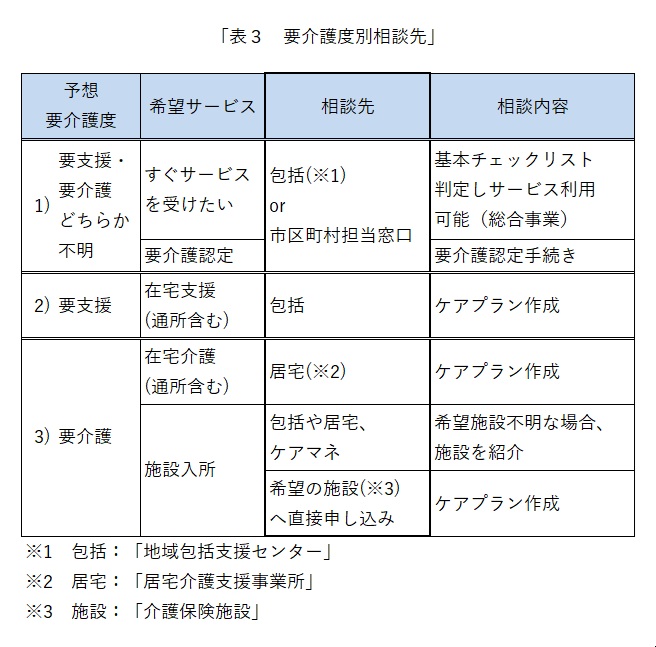

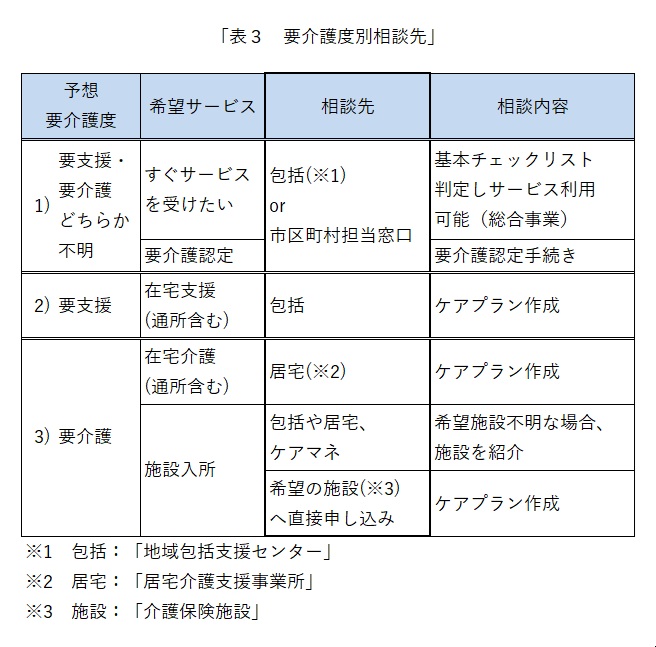

このステップでは表3をもとに、相談手順を整理していきます。要介護認定の結果が来たら、すぐ行動できるように準備していきましょう。

以下の表3は予想した要介護度別の相談先を整理したものです。

要支援・要介護どちらか不明の場合

→包括や市区町村担当窓口へ相談しよう!

親の住まいの地区を担当している包括、又は市区町村担当窓口が相談先です。

包括は要介護認定の代行や要介護認定が出ていなくても利用できる総合事業の判定をしてくれます。包括の探し方は次の「要支援の場合」で説明します。

要支援の場合

→包括へ相談しよう!

親の住まいの地区を担当している包括が相談先です。今後の流れはこんな感じです。

担当包括へ相談→ケアマネジャー決定→ケアプラン作成→支援サービス開始

担当包括の探し方4つ

もし担当包括が分からない時は、以下4つの探し方があります。

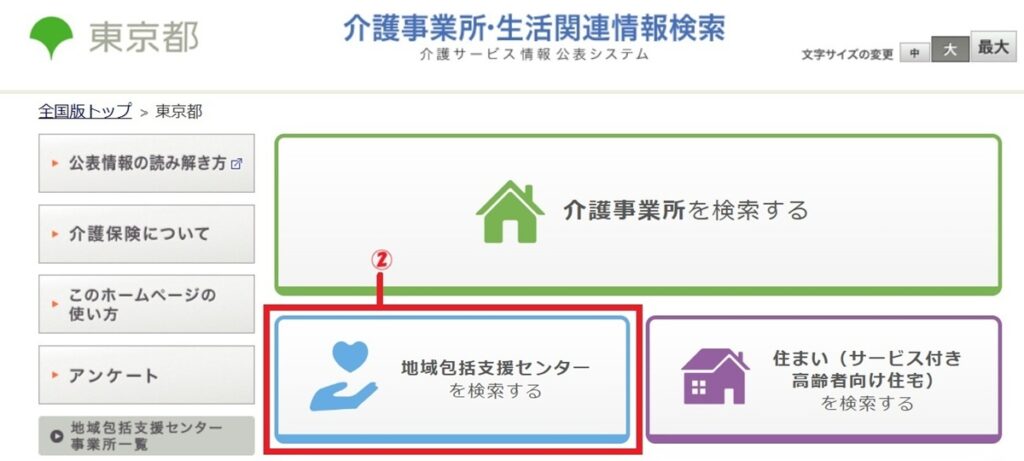

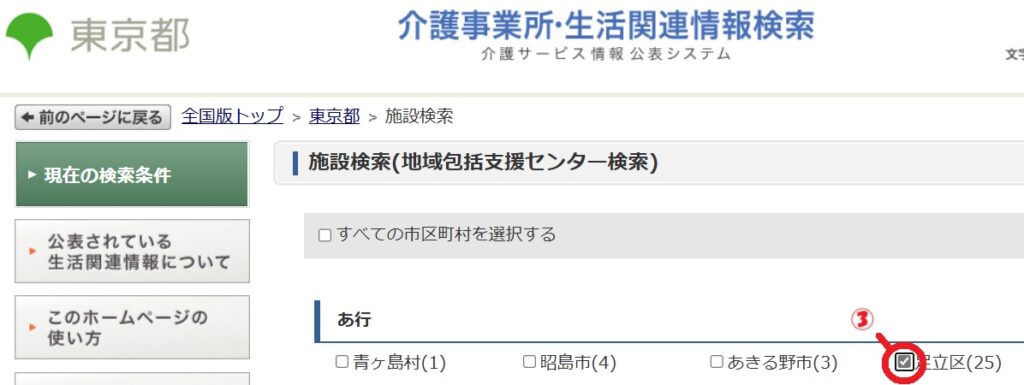

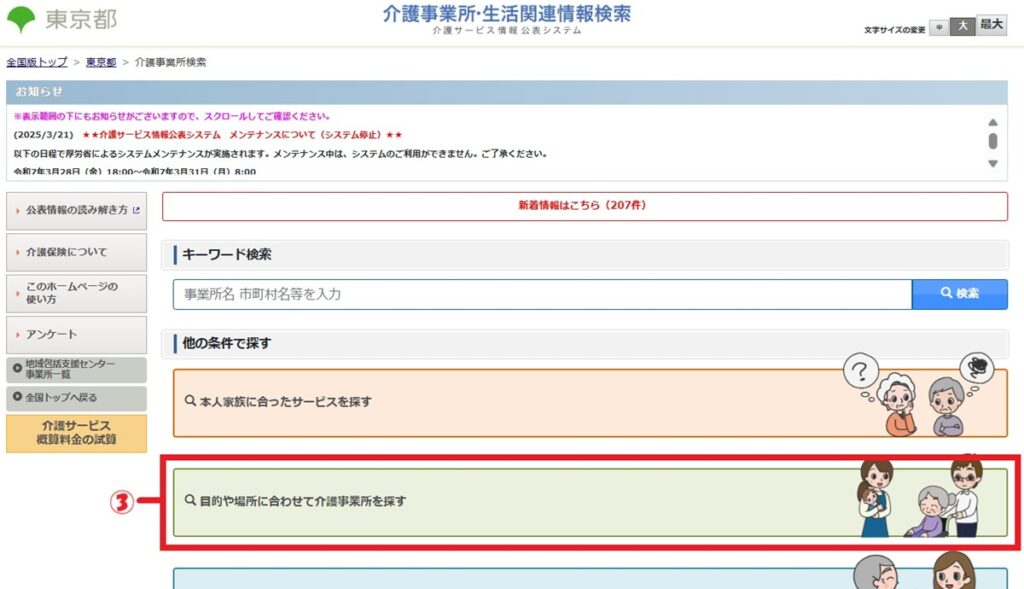

①厚生労働省のシステムで確認

②お住いの市区町村HPで確認

③お住いの市区町村の福祉ガイド冊子で確認

④最寄りの出張所で聞く

おすすめは①厚生労働省のシステムです。

使い方は簡単!以下ご参考下さい。

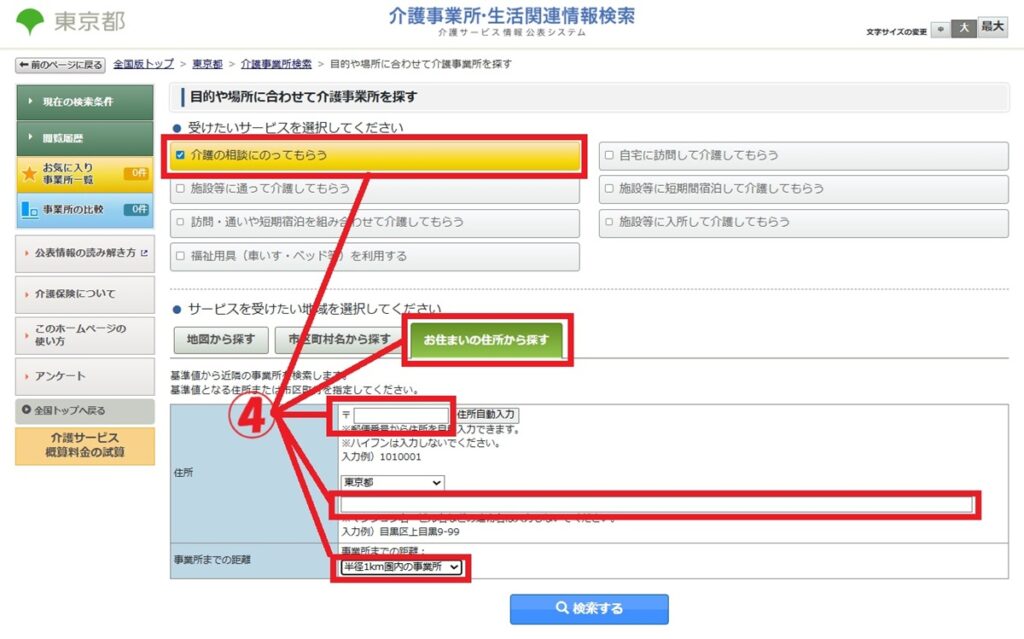

厚生労働省システムの使い方

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

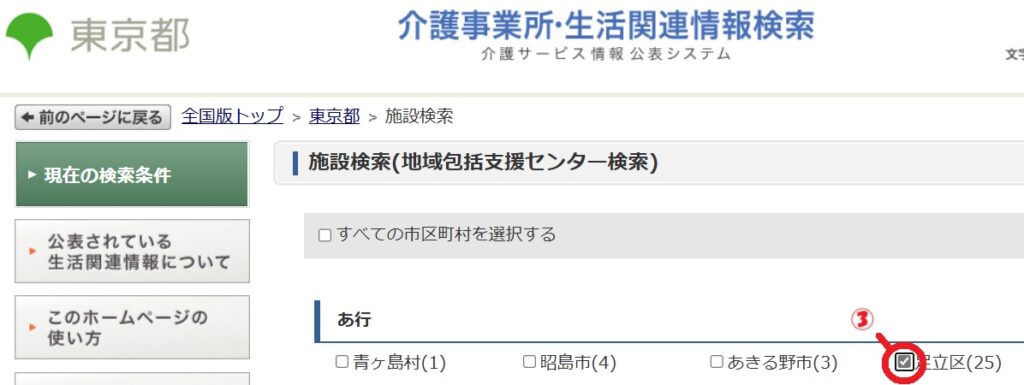

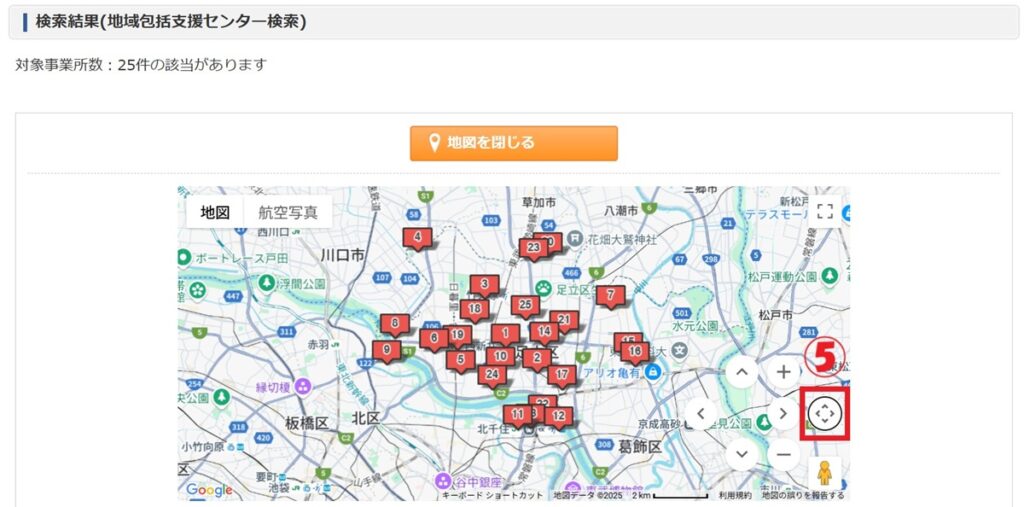

上のリンクからアクセス↓

※変更しないと、地図上に表示されない包括があるので要注意!

要介護の場合

→居宅(居宅介護支援事業所)へ相談しよう!

今後の流れはこんな感じです。

居宅決定・相談→ケアマネジャー決定→ケアプラン作成→介護サービス開始

まず、たくさんある居宅の中から依頼先を決めていきます。

あ、あのう!「居宅」ってなんですか?読み方は「キョタク」で合ってるのかな❓

お!カクちゃん、合ってるよ!居宅は市区町村の指定を受けた民間施設。在籍してるケアマネジャーが在宅介護をサポートしてくれるんだ。要介護1以上の方が利用できるよ~👍

ふ~ん、そうなんだ。ケアマネジャーさんはケアマネさんって呼んでるよね!どんなことするの❓

お!良く知ってるね!ケアマネさんは要介護者に必要な介護サービスを提案してくれるんだ。種類や頻度を家族と話し合って決めて、ケアプランとして整理してくれるよ。介護サービス事業者との連絡・調整もしてくれて大助かりだよね😊

ケアマネさんは介護の指令塔だ😀

うまいこというね!では、居宅をどこにするか見ていこう~🐠🐠🐠

居宅選びのポイント4つ

居宅を選ぶポイントは以下4つあります。

①親の自宅から近い事業所

相談先が近くにある、近隣の介護サービスを熟知しているという安心感に繋がります。

②介護サービス併設の事業所

介護相談だけでなく併設の介護サービス(介護や看護)があれば、その介護サービス利用でケアマネとの情報共有、緊急時の対応等がよりスムーズになります。

③「特定事業所加算」を受けている事業所

人材確保や職員研修等、高品質なサービス体制を有している事業所のこと。質の高い介護サービスが期待できます。

④ご近所利用の事業所

ご近所に居宅を利用している高齢者がいらっしゃれば、事前に評判等が分かり安心感が得られます。

上記のポイントを参考にして、居宅を探してみましょう。

居宅の探し方4つ

探す方法は以下4通り。

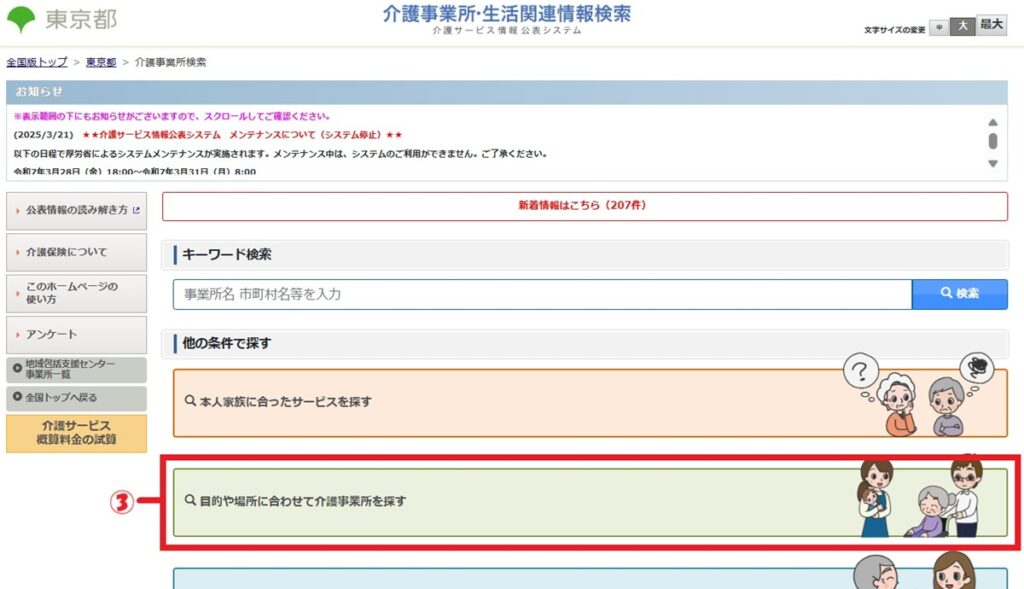

①厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

※使い易くておすすめ☆

- パソコンやスマホで利用可能

- 市区町村検索で50件以上表示された場合も、自宅からの距離で絞込み可能

- 併設の介護サービスや「特定事業所加算」の有無も判別可能

②市区町村の「介護保険事業者検索システム」

市区町村独自作成の為、システム名称は異なります。作成していない場合も有り。

③市区町村の「居宅介護支援事業所一覧表」

要介護認定結果と一緒に市区町村から配布、HP公表の市区町村も有り。私の市区町村では認定申請時に一覧表を頂きました。

④地元の地域包括支援センター(包括)

上記の①②③で分からなかったり、決めかねている場合は地元の包括に相談。

おすすめは①厚生労働省のシステムです。

使い方は簡単!以下ご参考下さい。

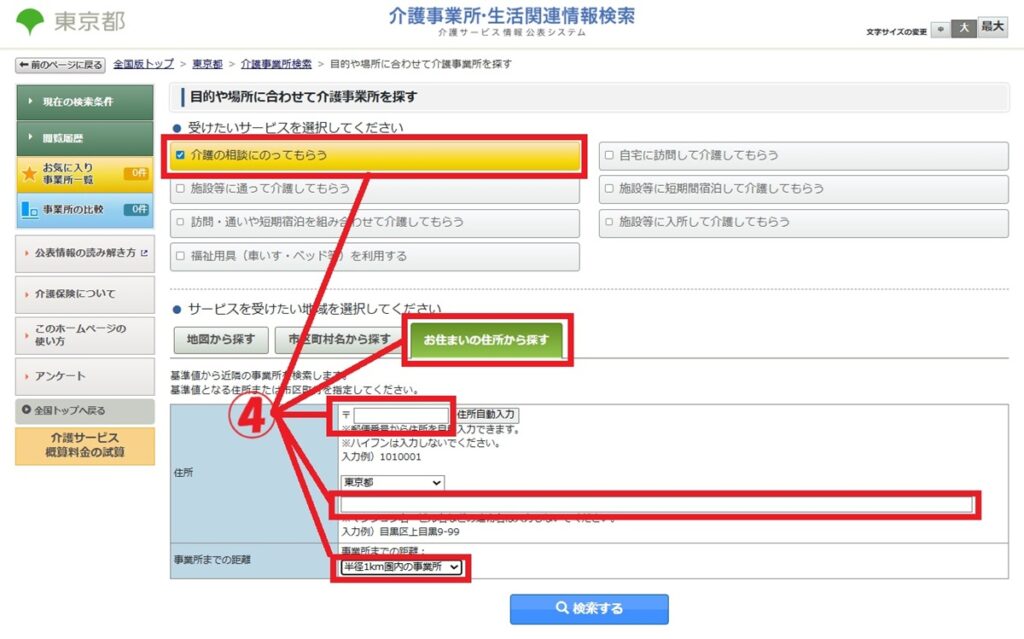

厚生労働省システムの使い方

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

上のリンクからアクセス↓

該当件数多い場合は、より少ない半径を選択し再検索

併設の介護サービスの有無:一番下に表示される「法人等が実施するサービス」欄に併設サービスがあれば記載されています。

特定事業所加算の有無:「介護報酬の加算状況」から確認できます。

要介護認定の結果が送付され要介護度が決まったら、希望の居宅へ電話等してみましょう。

居宅・ケアマネ決定、ケアプラン作成

居宅が決まったら、担当ケアマネを紹介されます。その際、契約書を交わしますが、居宅やケアマネの利用者負担は無料です。全額、介護保険からの給付となっています。

担当ケアマネが決まったら、いよいよケアプラン(居宅サービス計画書)の作成です。様々な介護サービスについて利用する曜日、時間、回数等を具体化した計画書のことです。

ケアマネが中心となり、親とその家族、サービス事業者と話し合い作っていきます。入れたいサービスや内容等を擦り合わせていきましょう。

施設入所を希望の場合

・入所したい施設が決まっている場合

→施設へ直接申込みや予約。

・入所したい施設が分からない場合

→包括や居宅、ケアマネへ相談。

施設入所はこちらの記事を参照してください。

【介護の始め方その7】要介護サービスの分かる化!<長期入所編>

まとめ

この記事では、介護度で異なる相談先について解説してきました。紹介した3ステップを実践し、穏やかな日常を一日も早く取り戻しましょう。

要介護認定の結果が出るまで、申請から早くても約1ヶ月掛かります。急に始まった介護生活で疲れていると思いますので、くれぐれも無理をせず、少しずつ頭の中を整理していきましょう。

相談先が決まったら、次はどんな介護サービスにするかイメージしていきます。気になる記事を参考にして下さい。