※アフィリエイト広告を利用しています。

お台場

お台場こんにちは!お台場です。

今回は「要介護サービス<長期入所編>」を解説します。

介護をしていると、こう感じることがあります。

「このまま在宅介護を続けるのは無理かもしれない…」

特に要介護3以上になると、夜間の見守りや排泄介助などが必要になり、在宅介護では支えきれないケースも。

そんなときに選択肢として挙がるのが、「老人ホーム等への長期入所」です。

この記事では、約64万人(*1)と最も利用者の多い特養(特別養護老人ホーム)を中心に、長期入所できる施設の種類や費用、申し込みの流れなどをわかりやすく解説します。

*1. 厚生労働省R3実績(下表参照)

- 老人ホームってどんな種類があるの?と思っている方

- 費用や特徴も知りたいという方

- 親の痴呆が進行し、在宅介護に限界を感じている方

- 老人ホームの種類を詳しく理解できます。

- 費用や特徴を分かり易く解説!

- 探し方や手続き、申込方法が分かります。

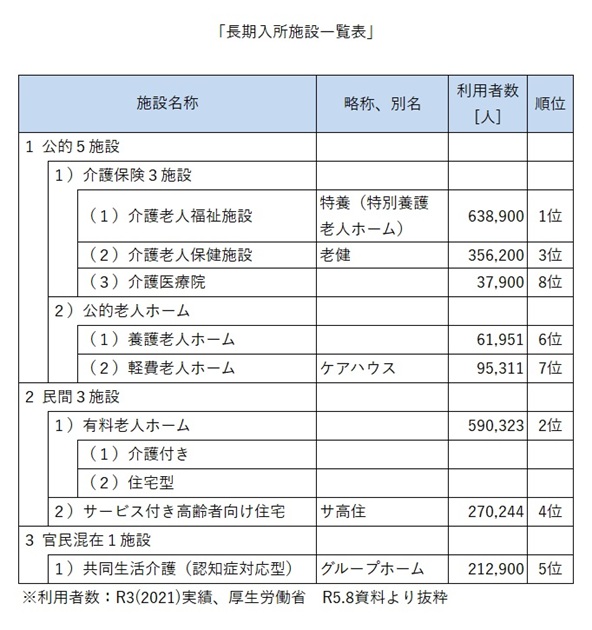

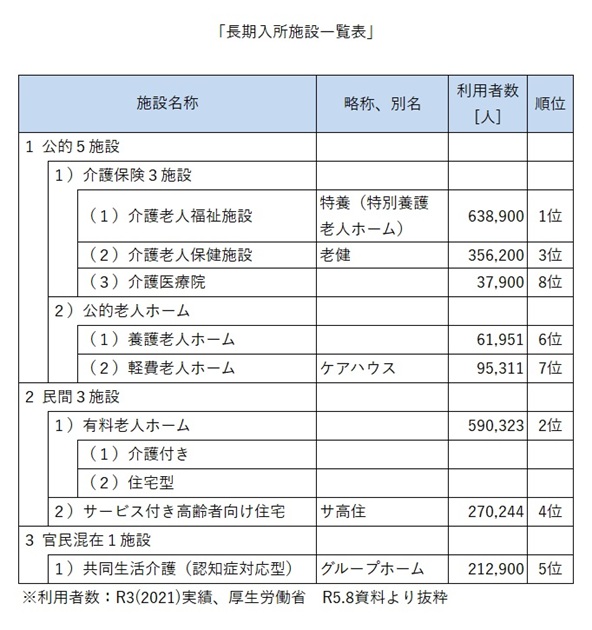

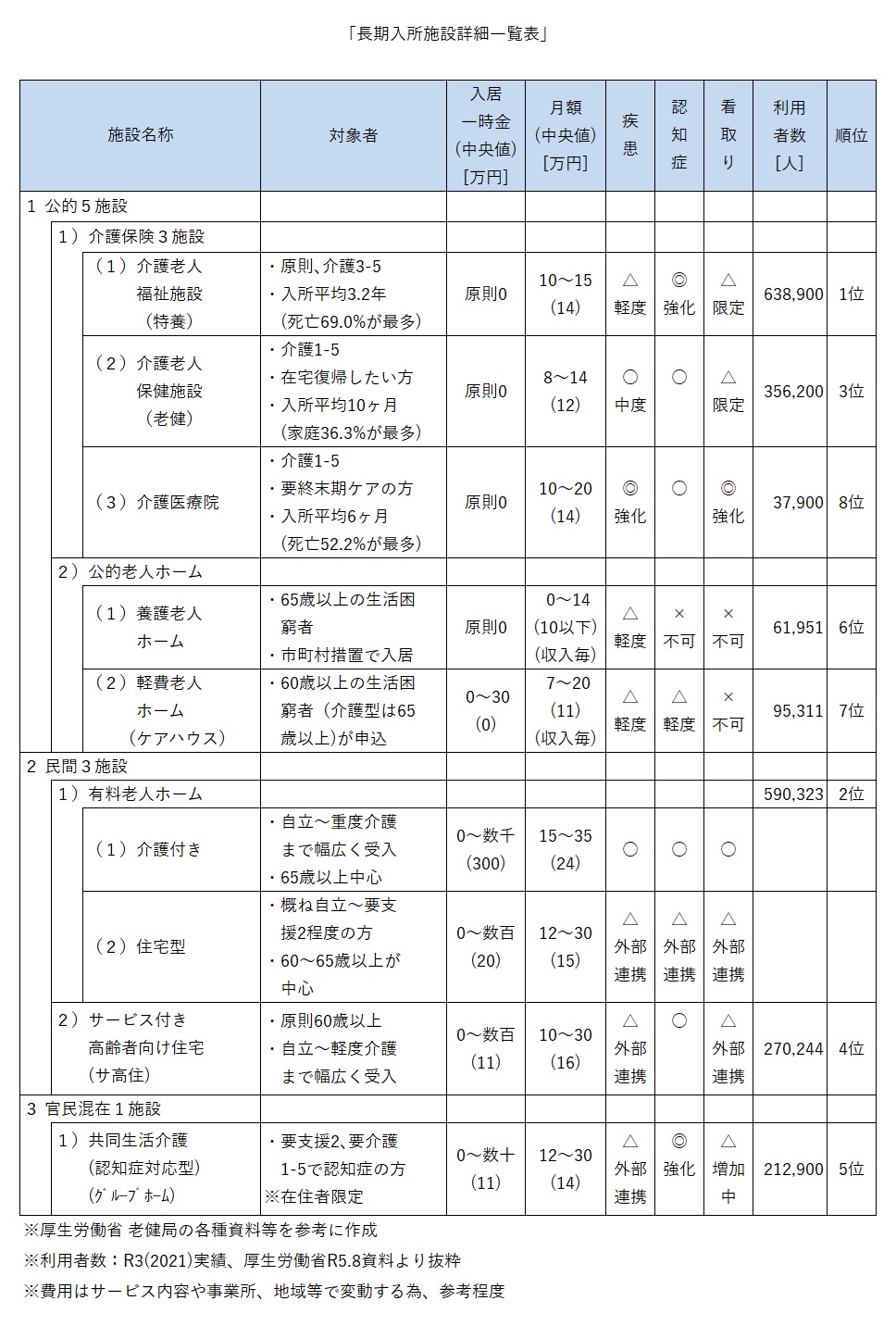

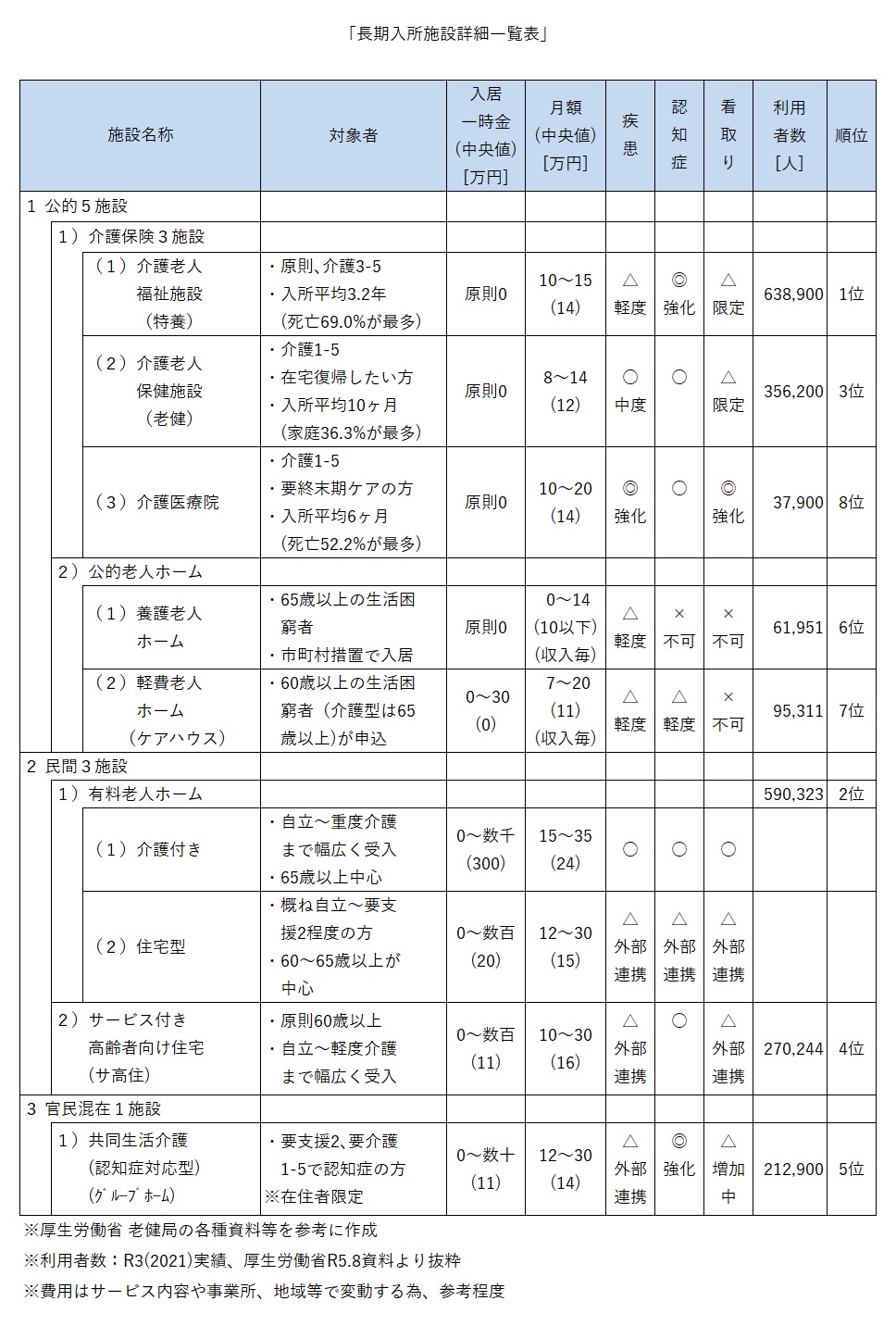

長期入所(老人ホーム)は以下のように、公的5と民間3、混在1の計9施設あります。

利用者数は1位が特養、2位が有料老人ホームとなっています。なんか似た名称が多くて分かりづらいですね。それでは、順番に公的施設から見ていきます。

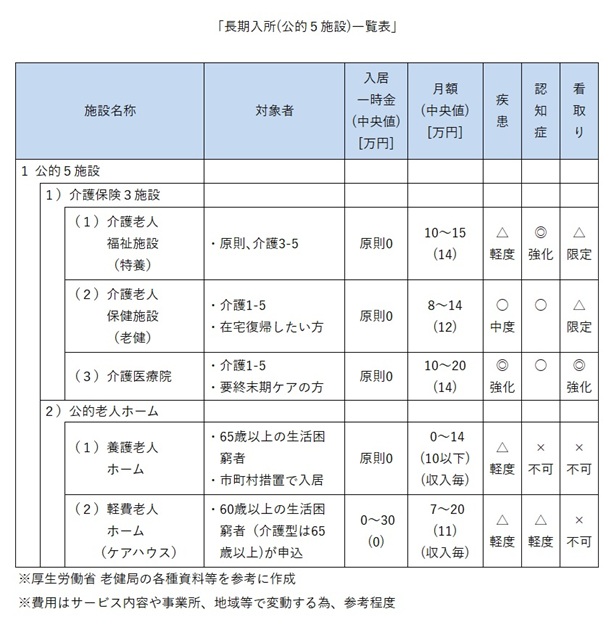

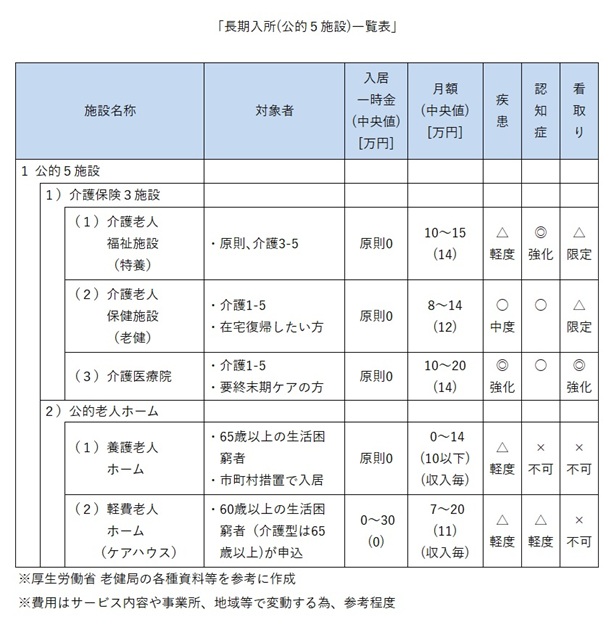

公的5施設

公的施設は民間と比べると費用が安く済みます。対象者や費用、疾患等について表にしました。

西暦2000年施行の介護保険法では、改正を経て介護保険3施設が新たに創設されました。月額は、参考までに費用の幅と中央値を載せています。

介護保険3施設

(1)介護老人福祉施設(特養)

介護老人福祉施設は「特養」(特別養護老人ホーム)とも呼ばれ、異なる名称ですが同じ施設を指しています。呼びやすい為、「特養」と呼ぶ場合がほとんどです。

名称が2つあるのは、根拠法が違う為です。介護老人福祉施設は「介護保険法」、特養は「老人福祉法」での施設名称。介護保険法第8条第27項で「介護老人福祉施設=特養」と定義され、要介護者の生活施設となっています。

施設数も多く、民間より安価な為、人気が集中していますが、入所期間が平均3.2年と長く、多くの方が順番待ちという現状があります。

a.対象者

- 原則、要介護3~5

- 軽疾患や認知症の方

- 定員30人未満の施設は在住者限定

b.費用

- 入居一時金:原則0円

- 月額:10~15万円(中央値14万円)

c.内容

- 生活支援、機能訓練

- 療養上の世話

- 在宅復帰が目標

- 看取りは施設で差があり、外部医療機関との連携が主流

d.特徴

- 生活介護中心で医療は最低限

- 認知症の方が多い

- 施設多数(全国約10,000ヶ所)あるが入所期間が平均約3.2年と長く、待機者多い。

- 要介護3~5の待機者25.3万人(厚生労働省2022年調査)→25人/施設の待機者という計算

生活支援や機能訓練ってどんなことするの?😥

「生活支援」はヘルパーさんが食事や入浴等を支援、「機能訓練」は専門指導員が歩行訓練やレク等で機能を維持していくよ~😊

「特養」って在宅復帰が目標なの?😥

そうなんだよね~。けど退所理由の最多は死亡69%、次いで入院24%。家庭復帰は僅か2%なんだよ~😅

(厚生労働省令和元年調査)

続いて、「老健」を見ていきます。

(2)介護老人保健施設(老健)

介護保険法を作った際、老人福祉法の「老人保健施設」を介護保険法へ移行し「介護老人保健施設」とした経緯があり、よく「老健」と略して呼ばれます。

要介護者の在宅復帰が目標で、平均10ヶ月で自宅に戻る方が多い。

a.対象者

- 要介護1~5

- 在宅復帰したい方

b.費用

- 入居一時金:原則0円

- 月額:8~14万円(中央値12万円)

c.内容

医師や看護師管理下で以下を実施

- 生活支援、機能訓練、リハビリ

- 介護や医療

- 在宅復帰が目標

d.特徴

- リハビリ重視

- 施設多数(全国約4,000ヶ所)あり、入所期間が平均10ヶ月と短い。

- 退所理由の最多は家庭36%、次いで入院33%

次は介護医療院を説明していきます。

(3)介護医療院

介護療養型医療施設を廃止(2024年3月末)し、代替の「介護医療院」を新設。要介護者の長期療養及び生活施設となっています。施設数は少ないが、介護療養型医療施設の廃止に伴い、年々微増している。

長期療養や終末期ケアが必要な方が主な対象で、入所期間は非常に短く平均6ヶ月となっています。

a.対象者

- 要介護1~5

- 長期療養が必要な方

- 看取りを含め、終末期ケアが必要な方

b.費用

- 入居一時金:原則0円

- 月額:10~20万円(中央値14万円)

c.内容

- 医師常駐&看護師24時間配置

- 機能訓練、療養上の管理

- 看護、介護

d.特徴

- 医療と介護の両立

- 長期療養と終末期ケア対応

- 施設少数(全国約600ヶ所)、入所期間は非常に短く平均6ヶ月

- 退所理由の最多は死亡52%、次点で入院20%

続いて、公的な老人ホームについてです。

公的老人ホーム

養護老人ホームと軽費老人ホームの2種類ありますが、共に生活困窮者の為の老人ホームです。要介護認定は必要なく、老人福祉法管轄の施設。

養護老人ホームは市町村からの措置で入居、軽費老人ホームは自身の申込で入居といった違いがあります。外部の介護サービス利用も可能で、要件を満たし、介護保険法の特定施設となっている施設もあります。

(1)養護老人ホーム

a.対象者

- 65歳以上の生活困窮者が市町村措置で入居

- 自立、軽疾患

b.費用

- 入居一時金:原則0円

- 月額:0~14万円(中央値10万円以下:収入毎)

c.内容

- 医療体制無し、介護サービス無し

d.特徴

- 外部介護サービス利用可

- 少数(約900ヶ所)※特定施設約400ヶ所含む

(2)軽費老人ホーム(ケアハウス)

a.対象者

- 60歳以上の生活困窮者(介護型のみ65歳以上)が申込

- 自立、軽疾患

- 要介護認定なくても入居可

b.費用

- 入居一時金:0~30万円(中央値0)

- 月額:7~20万円(中央値11万円:収入毎)

c.内容

- 介護対応の介護型ケアハウス等4種ほどある。

d.特徴

- 外部介護サービス利用可

- 少数(約2,000ヶ所)※特定施設約500ヶ所含む

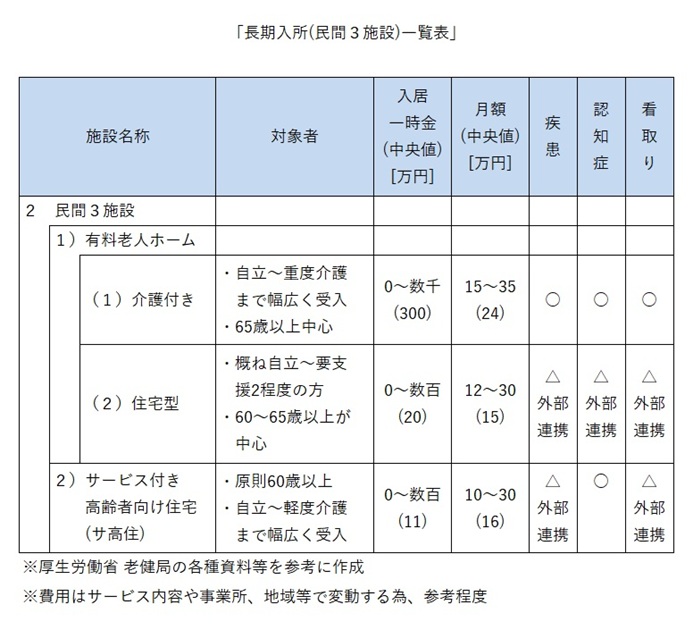

続いて、民間3施設について見ていきましょう。

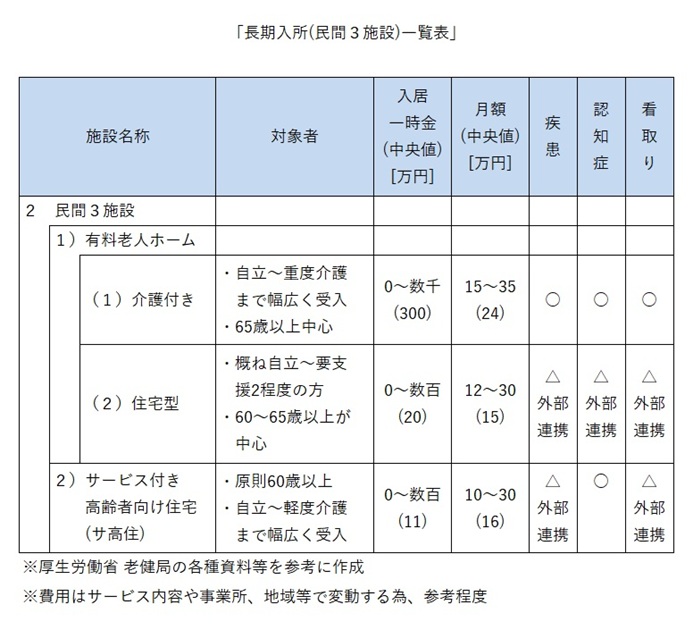

民間3施設

民間施設は公的施設と比べると、費用が割高です。対象者や費用、疾患等について表にしました。

有料老人ホーム

(1)介護付き

介護保険法の特定施設。都道府県等の指定を受けた有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」といいます。介護保険サービスをホームが直接提供、一元管理できる利点があります。

a.対象者

- 自立~重度介護まで幅広く受入

- 65歳以上中心

b.費用

- 入居一時金:0~数千万円(中央値300万円)

- 月額:15~35万円(中央値24万円)

c.内容

- 生活支援、身体介護、リハビリ、レクリエーション

- 健康管理(看護師24h常駐)、緊急時対応

d.特徴

- 重度疾患や看取りまで一貫対応可能(月額に含む)

- 介護保険サービスをホームが直接提供

- 入居一時金0~数千万円と施設差大、1億円超もあり(東京)

- 多数(約4,000棟)

(2)住宅型

介護が付かない有料老人ホームを「住宅型有料老人ホーム」といい、老人福祉法管轄の施設となります。

a.対象者

- 概ね自立~要支援2程度の方

- 60~65歳以上が中心

b.費用

- 入居一時金:0~数百万円(中央値20万円)

- 月額:12~30万円(中央値15万円)

c.内容

- 生活支援(清掃、安否確認)

- 食費は3食で月額約4~9万円(別料金)、外食も可能

d.特徴

- 医療、認知症ケア、看護、介護等は外部サービス頼み、別料金

- 入居一時金0~数百万円と施設差大、1億円超もあり(東京)

- 多数(約10,000棟)

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

2011年(平成23年)、高齢者住まい法で創設された新しい住宅制度。バリアフリーや見守りサービスを備え、住み慣れた地域で自立し安心して暮らせる、「住まいとサービス」を一体提供する住宅。

a.対象者

- 原則60歳以上

- 自立~軽度介護まで幅広く受入

b.費用

- 入居一時金:0~数百万円(中央値11万円)

- 月額:10~30万円(中央値16万円)

c.内容

- 安否確認、生活相談

- 食事、生活支援(オプション)

- 外部介護、医療サービス(オプション)

d.特徴

- バリアフリー設計、緊急通報装置付き

- 一般型(自立〜軽度介護)と介護型(要介護者向け)がある。

- 多数(約8,000棟)※特定施設約700棟含む。

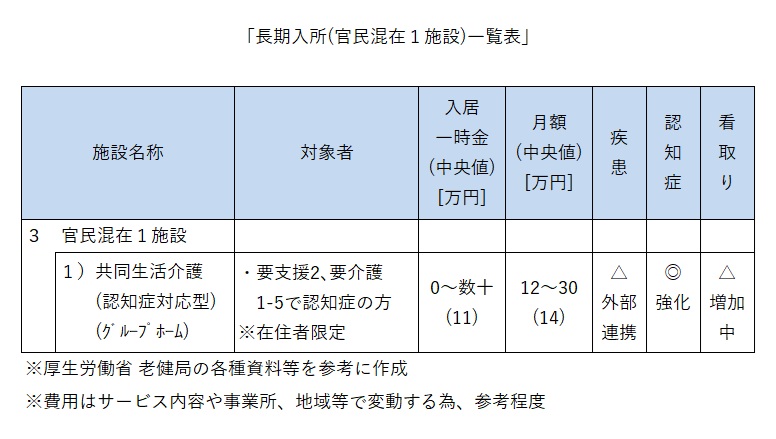

続いて、官民混在しているグループホームについて、見ていきます。

官民混在1施設

共同生活介護(認知症対応型)|グループホーム

2000年の介護保険法施行と共に制度化され、2006年に地域密着型サービスとなり、在住者限定のサービスになっています。少人数制で家庭的という特徴もあります。

a.対象者

- 要支援2、要介護1-5で認知症の方

- 在住者限定

b.費用

- 入居一時金:0~数十万円(中央値11万円)

- 月額:12~30万円(中央値14万円)

c.内容

- 生活支援や介護、機能訓練等

- 24時間体制

d.特徴

- 5~9人の少人数制+介護スタッフが家庭的な雰囲気で共同生活する。

- 民家型やアパート型等多様な形態がある。

- 多数(約14,000)

- 設置主体は官民両方あり、営利法人が 最多54%

続いて、特養の利用に向けて、流れや手続きを解説します。

入所までの手続き|特養

入所希望の意思を伝え、候補施設の選定を依頼

実際に足を運んで雰囲気や職員の対応を確認。デイサービスやショートステイの併設サービスがあれば、短期間利用することで相性等を事前に確認できます。

介護認定情報、健康状態、生活歴などを記入

緊急度や介護度、家庭状況などで優先順位が決定

続いて、特養申込前のチェックポイントを整理しました。

チェックポイント|特養

- 家族が通いやすい立地か

- 看取りケアに対応しているか

- 医療処置がどこまで対応可能か(胃ろう、インスリン注射など)

- 居室のタイプ(個室・2人部屋・多床室)

- 施設の雰囲気やスタッフの印象

次は、よくある質問をカクちゃん、マンタ先生の会話で見てみましょう。

よくあるQ&A|特養

特養について、Q&Aで振り返ります。

Q. 特養の対象者について

特養は誰でも入れるの?😥

「要介護3以上」が原則だよ。けど家庭事情などで柔軟に対応されるケースもあるから、ケアマネさんに相談してみてね~😊

Q. 入所までの期間について

申し込みをして、すぐに入れる❓

都市部では数ヶ月〜1年以上待つこともあるよ‼️計算すると1施設当り25人も待機者がいるからね。特養への申し込みは複数個所できるから、多く申し込んでおくと良いよ~👍

5施設までなど制限ある市区町村もあるし、入所が決まったら他の申込を取り消すことも忘れないでね~😊

Q. 民間施設と特養の違い

民間施設はどう違うの❓

有料老人ホームなどの民間施設は費用が高めだけど、空きが多く、柔軟なサービスが魅力だよ~🌟

色んな疑問が整理されたところで、自宅付近にある特養を実際に探してみよう!

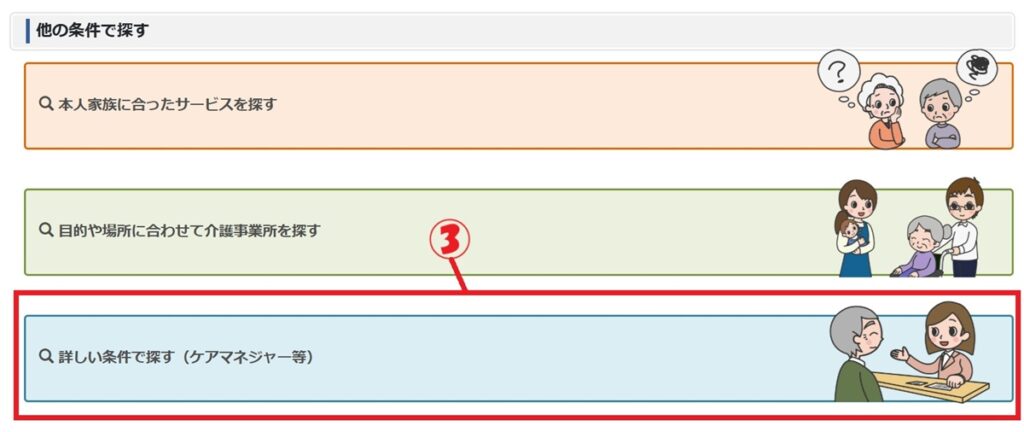

特養の探し方

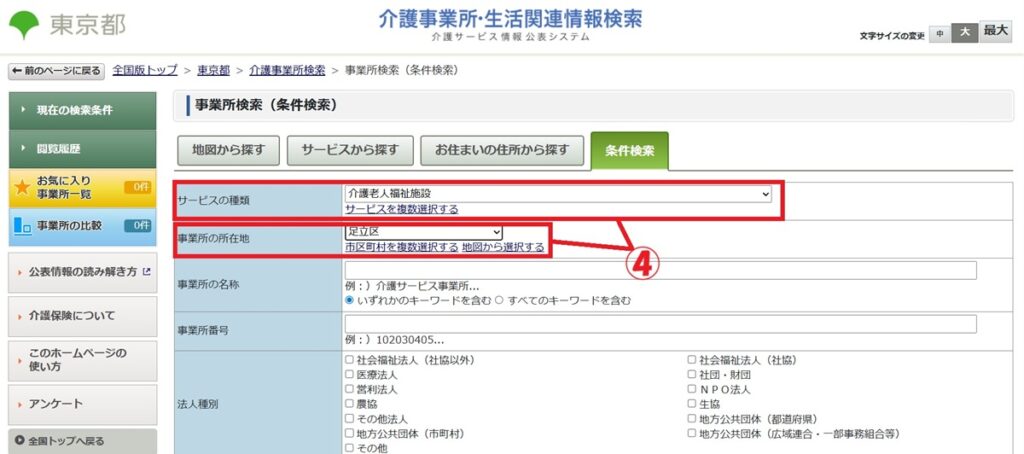

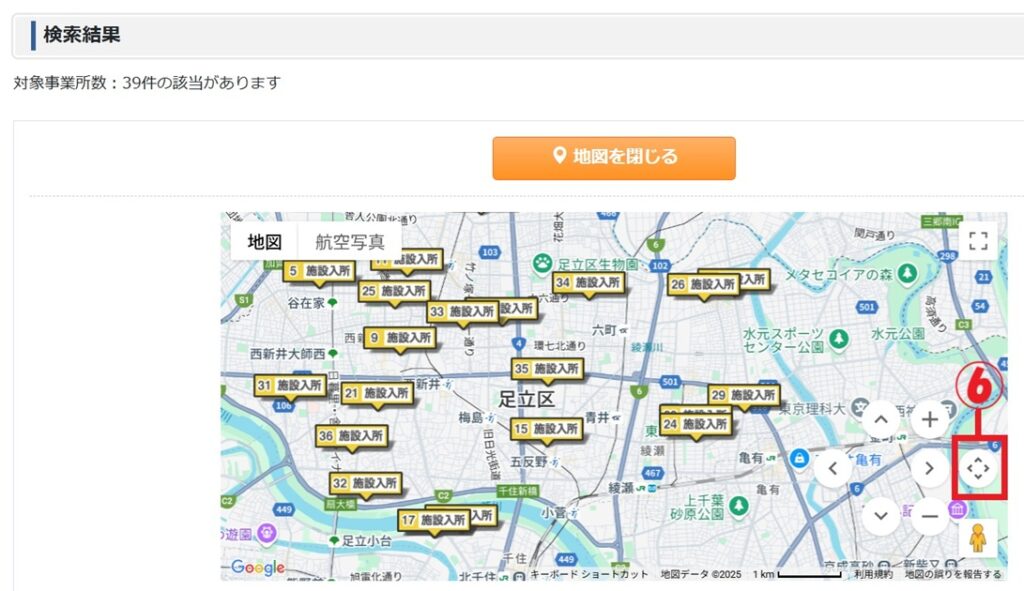

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」での探し方を説明します。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

上のリンクからアクセス↓

・サービスの種類:「介護老人福祉施設」

・事業所の所在地:「お住いの地区」

を選択し、一番下の「検索する」をクリック

※特養=介護老人福祉施設、他施設も複数選択可能

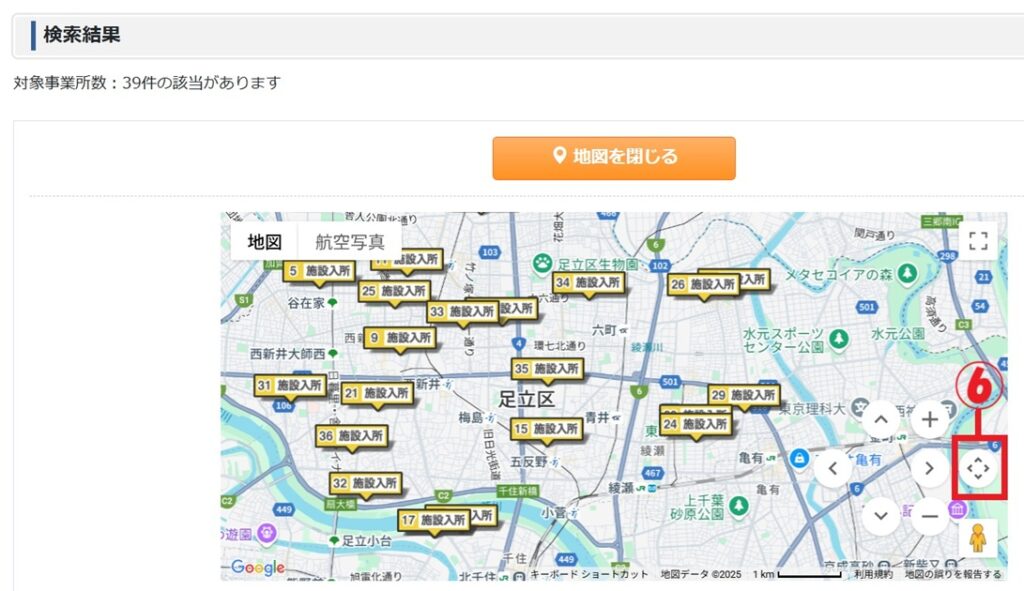

全件数表示できる件数に変更し、「地図を開く」をクリック

※件数変更しないと、地図上に表示されない施設があるので要注意!

※「空き人数」等で並び替え可能、空き人数情報は参考程度

右下にある◇マークをクリックすると、地図を拡大縮小&移動できるボタンが表示されます。自宅周辺で探す際に便利です。

気になる施設をクリックすると、施設情報が表示されます。「施設入所」の左の数字は、並び替えした条件での順位です。

まとめ|後悔しない選択のために

まとめとして、長期入所施設の詳細一覧表を作ったのでご参照ください。

長期入所は、家族の介護負担を大きく軽減する重要な選択肢です。ですが、施設によって雰囲気やサービス、費用は大きく異なります。

見学・相談・比較をしっかり行い、「入ってよかった」と思える施設選びを目指しましょう。まずは、信頼できるケアマネージャーや地域包括支援センターに、少しずつ相談していきましょう。

連載記事【介護の始め方】もこれで終わりです。時間がない中、ここまでの読破、本当にお疲れさまでした。振り返り用に【介護の始め方1~7】へのリンクを貼っておきます。

これからも無理せず、自分自身を大切にしながら介護してくださいね。

在宅介護がこれからの方にはこちらの連載記事もおすすめです。ヘルパーさんなど第3者が自宅に入ることに、私は不安や抵抗感をすごく感じていました。私が実際に行った防犯対策や粗相対策、おすすめグッズをまとめまています。